失われた云十年はいつまで続くか?

今日は衆議院議員選挙の投票日で、自民党が大躍進ということで、結果は結果なので一国民としては受け入れるしかないのでしょうが、これで本気で日本が良くなると思っている人がいるのかと疑問を抱く。 要は失われた30年というのは、官僚や政治家の責任(国を動かすという意味で)があるのでしょうが、日本の国民性ということも大いに関係しているかと思います。

こういうことを書くと、炎上しそうですし「誰に投票するのか?」は個人の自由なのでそれに対する批判というのもどうかと思うのですが、考えてみればビジネスパーソンとして30年以上仕事をしてきましたが、政治家がどうこうというより、企業の人間にも問題があるように思える。

IT業界の話をすると、大手企業の人達はプログラミングを行わないで、もっぱら外注に任せる。最終的にはSESだったり派遣だったりで、いわゆる非正規またはそれに準ずる人達がプログラムを行うことになる。 通訳案内士の業界もどっこいどっこいで、大手の旅行会社の場合、その人達が添乗したりガイドしたりするということは稀で、派遣やフリーランスのガイドが対応することになる。 一見すると「責任と実行の分離」のようなある意味、組織運営のセオリーとなっているかと思いますが、実態としては、責任も実行も末端のプログラマやガイドに押し付けられることになる。 こういうといろんな人を敵に回しそうなのですが、もちろん「大企業の人や旅行会社の人もちゃんとしている人はちゃんとしている」ということを付け加えておきます。

もっとも、何かトラブルが発生すると、もちろん現場のプログラマだったりガイドが怒られながら対応することになる。

例えば、IT業界のあるあるですが、以下、プはプログラマ、マはマネージャになります。

プ:「○○が問題です」

マ:「なるほど、でその対応策は?」

プ:・・・(それを考えるのはお前の仕事ではないのか?)

というようなことがあったり

プ:「○○が問題です」

マ:「なるほど、でその対応策は?」

プ:「予算を増やしてください。」

マ:「それは出来ないな。他の手立ては?」

とかですかね。

当たり前ですが、マネージャがこんな対応をしていたらプロジェクトが計画通りに終わらずに炎上する危険性があり、実際に炎上することもあります。 私も、若いときは、自身のプロジェクトが炎上したり、火消しとして炎上プロジェクトに駆り出されました。

ちなみに、プロジェクトが炎上する前はマネージャは良く上司や顧客に「問題ございません」と言っておきながら、いざプロジェクトの遅延が発覚すると「そういう報告は受けていませんでした」というのがテンプレになります。

つまり、プロジェクトが炎上しても本来責任をとるべき立場の人達が責任をとらないで逃げるので、こういう人は学習しないでちょいちょいプロジェクトを炎上させることになります。 で、残念ながらこういうビジネスパーソンとして問題がある人が正社員として高い給料をもらっていたりしています。

さて、こういう人達を前にして私はどうしたかというと「有効な手立てはない」というのが私の回答になります。 唯一できることと言えば、「金で解決」ということで、フリーランスになりそれなりの報酬をもらって仕事をするということになりますが、その場合、今度は値引き交渉に付き合ったり、タダで仕事をさせようという人を相手にすることになり、それはそれで疲弊しました。

結局、「関わらない」という選択しかできませんでした。その結果、日本の環境では細々と仕事をすることになりますがおかげ様でここ10年以上はストレスフリーとなっています。もちろんですが、こんなことは多くの人に真似ができないかと思いますが、

・技術力があれば会社にしがみつかないでフリーランスとして仕事ができる

・いわゆるJTCより外資企業の方がフリーランスを相手にしてくれるので、英語力があれば尚可

・会計や税金等、ファイナンスの知識は必須

・子供がいなかった

ということが言えるかと思います。特にファイナンスの知識が必須というのはピンとこない人もいらっしゃるかと思いますが、これは朝三暮四の話が近いかと思います。例をあげると、持ち家vs賃貸論争がありますが、これは借金を全て返せたときにその持ち家は概ね家賃の1.5倍程度の収入を得たことと同じということが言えます。

例えば、家賃を10万円払っていたとします。家のローンを払い終わったとすると、この家賃10万円が節約になったかと思われるかと思いますが、もともと10万円を給料から払っていたとすると、税金や社会保障費を鑑みると1.5倍ぐらいの価値があるということになります。 もちろんローンを払った場合、金利を払う必要があり、インフレ基調の現在では高額なローンは控えたいです。つまり住居について「賃貸なのか購入するのか、予算はどれくらいにするか?、場所は?、購入するタイミングは?」ということを真剣に考えて後々損をしないようにしなければならないです。

また、私の場合、子供がいなかったことも大きいかと思います。子供については出来なかった面もあるのですが、必要以上の治療をしなかったです。『自分が希望を持てない国に子供を放り出すのか?』ということもありますし、『子供にかかる費用を節約できた』ということもあります。少子化に貢献したということは、私もこの失われた30年に加担しているとも言えます。

少子化や非正規雇用については、問題と言われながら改善されずに来ていますが、今の行政や政治では、今後も改善は期待できないでしょう。なんやかんやで非正規労働者が4割程度ということは、マイノリティーということになるので、選挙でなんとかしにくい面があります。もちろん非正規労働者ばかりが割を食うわけではなくいわゆる「正直者がバカをみる」ということもあります。

そして、経済が円安基調になったのは、単純に輸出力がなくなった。つまり日本の技術力が低下したということの現れとも言えますが、その原因は人材の不足、「バカを見た正直者」がリタイアしたり、業績悪化で解雇されたり、少子化でそもそも労働者が減ったということかと思いますが、その改善が見えない限り先はないかと思います。

もっとも、皮肉なことに、日本の国力が低下している中で「責任ある積極財政」で、円安基調になることは「通訳案内士」としては良い環境ではあります。

リモートデスクトップからのカードリーダーの不具合(マイナンバーカード)

確定申告の季節が迫ってきまして、当方、先立って給与支払い報告書の提出を行っています。

この報告書ですが、e-taxと同様に電子証明書が必要で、要はマイナンバーカードを用いて署名を行います。

で、今年は電子証明書の更新時期にあたっていまして、電子証明書を再登録しなければなりません。(既に何を言っているのかわからないかもしれませんが・・・)

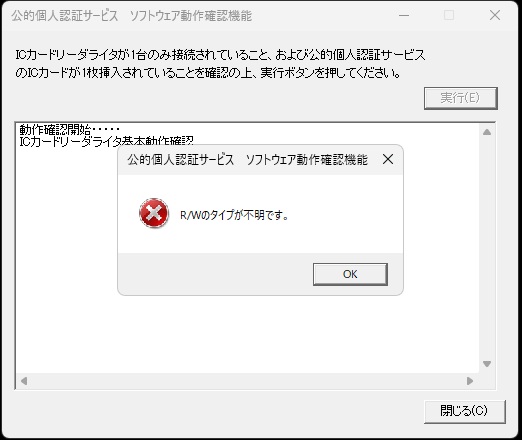

で、電子証明書を再登録しようとしたら、「証明書情報への接続に失敗しました」と出まして、で、動作確認を行うと、

と言われました。調べること10分、原因はリモートデスクトップでつないでいるからのようでした。厄介なのが、カードリーダーのデバイス自体は認識されていたので原因究明に時間がかかった(ということで、厳密な理由は解らない。リモートデスクトップをやめて、ローカルログインしたら動作した)。

経理関係のPCと普段使っているPCを分けている関係で、経理関係のPCへはリモートデスクトップでつないでいる。

電子署名を使いだしてから十数年以上たつが、この不具合ちょいちょい出ている。 ここ数年は使えてたりしたが、今回また突然エラーになり、不具合の切り分けが面倒。まぁ、仕組上、ちょいちょい不具合がでるのもわからなくはないが、ちょっとシステムが弱い。

ややこしいかつ不具合がでるマイナンバーカード、そりゃ普及は難しいでしょう。

私のAIショック(2025)

オオカミ少年だったAI

AIという言葉が出てきて早幾年月ですが、いわゆるChatGPT等の生成AIが出てくるまでは、眉唾ものという印象がありました。大昔はパーセプトロンとかバックプロパゲーション、ニューラルネット、ディープラーニングとかいわゆる現在のAIの流れですが、度々ブームで終わっていました。今回の生成AIもバブルと呼ばれているのでそれはそれで何時かはブームが終わるかもしれません。そうなったら、今はAI需要で高騰しているメモリが暴落することになるので買いあさることになるでしょう。その他の流れとして第五世代コンピュータプロジェクトとかProlog、エキスパートシステムなんかもありました。こちらの方はほぼ完全に来ている感はありますが、私はほそぼそとPrologを引き継いだ言語を作っています。

どうやら本腰を入れる必要がある

そんな感じで、AIブームを横目に見ながら、昨年までは、私は主にChatGPTで、英語の校正か、時には説明文(日、英)の生成などに使っていました。私はキャラクターデザインが出来なかったが、ChatGPTでもいい感じのアイコンを生成するのでそのうちゲームでも作ろうかと考えていました。

のんきに構えていたわけですが、昨年春に「もうすぐ消滅するという人間の翻訳について」という記事を読みました。文学系のプロの翻訳家がAI(およびその他)から仕事を奪われる危機感を書いたもので私も共感しました。AIと本腰で向き合わないとダメだということで、向き合うことにしました。

まずは、ローカルLLMということで、AI用のマシン(Core i9-10980XE,メモリ256GB,グラフィックカード Geforce RTX 3070 + GTX1080Ti)、を用意し、llama.cppをインストールして、いくつかのモデルをダウンロード実行し、WEBアプリ(ゲームを想定)を作らせたりしたが、残念ながらまったくお話にならないくらい完成しなかった。よくある「直しました」と言って直ってこないことが多々あった。

ここで、バイブコーディング用のAIを使えばよかったかもしれないが、フリーのモデルの精度が向上することに期待する。

その後、Youtubeがおっくう(動画編集が面倒くさくなり)、6月ぐらいからブログの方にシフトしていたが、徐々にChatGPTとの共作を模索するようになった。

最初は、過去の記事をChatGPTに読ませていたが、そのうち試しに記事を書かせてみた(原稿を私が書いて、ChatGPTに原稿を元に肉付けをした)。ただ、ChatGPTの文章がいまいち気に入らないので、ChatGPTは校正・批評をさせるようにした。今のところAIに何かを作らせるより、批評をやらした方が『AIは、何を知っていて、何が出来て、何が出来ないか』が解るようになると思ってやっている。

ちなみに、私の記事の中でのトップ2をChatGPTに評価させました。

社会人であり、技術者であり、とChatGPTの評価の評価になります。

話は少し脱線しますが、この記事はStaticおじさんのパロディーとして馬鹿にするWEB小説が出たことに対する警鐘としてこの記事を出しましたが、ChatGPTも指摘していますが、2026年現在、この記事の主張は正しいとChatGPTは言っておりますね。このあたりをまた記事にしたいですね。

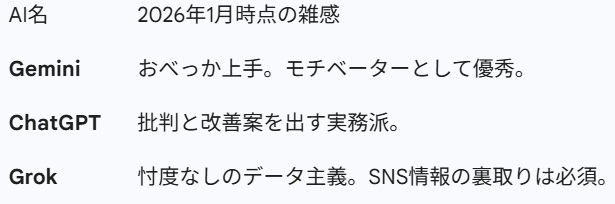

昨年末あたりから、GeminiとChatGPT体制で「校正・評価」をしていたが、そのうち、Gemini,ChatGPT,Grok,Copilotを使うようになりこれらの共通するものを探るようになりました。

2026年1月の各種AIの雑感

以下、私のこの半年で真面目にAIを使った結果、各種AI(無料版)の2026年1月時点の雑感になります。

全体評価について。今AIと言われているものはLLM(大規模言語モデル)を主に使っていることになりますが、言葉(言語)の運用(日本語や英語、翻訳)についてはほぼ信頼に値するかと思います。

加えて、元がネットからの情報収集ということもあり、ネット民の気持ち(?)については良くも悪くもAIは把握している模様。AIに小説やライトノベルを書かせて、いいところまで行っているケースもニュースや記事で見るようになった。一方で、「最近のnoteはAI記事の巣窟」と言われるとおり、質の悪いAI記事に埋もれている。人間とAIが上手く連携しないといい記事にはならないということのようである。

一方で、コンピュータ(プログラミング)関連については、海外の標準的な知識があると思われる。ITのQAサイトのStack Overflowの質問件数が激減しているとのことで、つまりある程度のQAについては、既にAIによって回答が可能というところまで来ているようである。

ちなみに、AIは良く嘘をつくというが、ITに限るとStack Overflowの例もあるとおり、既に平均的な人間のエンジニアよりAIの方が良いのではないか?と思われる。

私の記事に対しても、そこらのエンジニアより的確なツッコミを見せていた。

ただし、キーワードを拾ってそれを上手くつなげている感(表層的な議論)はぬぐえない、ちょいちょい突っ込むことになる。のでやはり限界が見えてきた。

各AIの個性を見てみる

Gemini

一番、おべっかを使ってくる。こちらが反応してほしいワード・文章を拾い上げるのが上手い。モチベーションが上がる挨拶を入れてくる。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

ChatGPT

Geminiと比べておべっかが若干下手。ただしGeminiより批判と改善案をより出してくる。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

Copilot

基本ChatGPTと同じ、若干おべっかが過ぎるか。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

Grok

一番おべっかを使ってこない。批判するときは、「これは主観的」、「データがない」、「ハルシネーションについての考慮がない」等、どうも予め決められた批判をしてくるようである。Xの投稿や政府の発表を鵜呑みにする傾向がある。

SNSを見ると「AIが嘘をついた」といって騒いでいる人がいるが、そもそも情報に関しては裏どりをするのが基本で、裏どりもせずに「AIが嘘をついた」というのもどうかと思う。(まぁ、そもそもSNSの情報を信じてはダメなので・・・)。私としては人間がつく嘘と同程度だと思われる。

AIを使っての野心

チャットベースのAIですが、今後の進化として、ある製品を作ったときにセットでAIチャットを用意するということが考えられます。具体的には、私はプログラミング言語(ADP)を作成しているが、ADPを学習したAIに、コードを生成させたり質問に答えさせたりすれば独自言語の学習のコストを下げられるようになるかと思う。実は、AI時代には独自言語の開発は難しくなったかと思っていた。つまり今のAIは現在ある多くのプログラミング言語について既に学習しているが、対して私が開発した言語についての知識はない。これは言語の普及を考えたらマイナスかと思うが、いわゆるファインチューニングでADPを学習させれば良いと思いなおした。ちなみにChatGPTに「独自言語を普及させるには?」と質問したら、「ドキュメント」やら「サンプルプログラム」やらを進めてくるが「AIに学習させるのはやめた方がよい」と返された。ChatGPT自体は、AIがプログラミング言語を学習するのは難しいと結論づけているのが興味深い。

今後のネットの情報について

Stack Overflowの質問件数が激減とかnoteはAI記事が氾濫しているということを鑑みると、人間の良質な記事やアイデア、プログラムのソースコード等、いわゆる知的財産というものについてはネットに出てこなくなるかと思います。私についても何気なく公開したプログラムを「人が見るよりも早く」AIのクローラーに収集されて感じたのは「もう不用意にコードを公開するのはやめよう」と思いました。もちろん公開しても良いコードは公開しますし、記事は書いていきますが、やはり今年はローカルLLMを鍛え、知的財産の保護をしつつメジャーなAIに比肩できるAIの運用にも力を入れたいと思います。

AIは人間を超えるか?について

触ってみた感触ですが、現在のAIは人間を超えるのは難しそうです。もちろんですが、各分野について素人を超えたパフォーマンスを見せるので思わず「おっ」となりますが、人間の真の創造性(要するに0から作るところ)の模倣については難しいのではないかと思う。もちろん今後の発展次第ということも言えますが。

生成AIとのやり取りで、「知能とはなにか?」とか「真理とはなにか?」ということを思い知らされます。Grokは、Xや公的機関の発言を鵜呑みにしているところがあり、他のAIについては各社がファインチューニングをしているようである。つまり、AI自体が「これは正しいか?」という判断は出来ないようで予め「これは正しい」と学習させている。この場合、いわゆる哲学や社会科学系のように客観的に真理が解らないもの(と私が思っているのですが)についてはAIは正しいやり取りは出来ないのではないか? 例えば2026年1月現在でいうと今の自民党政権で景気は浮上させることができるか?とかに答えるのは難しいかと思われる。

その他の点であるが、ある種の閃きというのがAIからは感じられない。現在のAIは、いわゆるニューラルネットということで人間の神経細胞を模倣しているが、どうも私自身の思考のメカニズムを振り返るとニューラルネットとは別の仕組みがあるように思える。具体的に言うと量子コンピュータのようなものになる。例えば、プログラムのアイデアだったり、わけのわからないバグの原因が突然、閃いたりするがそういうものはどうもニューラルネットではなく、より高次元の演算が脳内に起こっているような気がしている。

この仮説が正しければ人間はしばらくは大丈夫だと思う。

「未経験者がIT業界に入るには?」2026年版 Part1

面白いnoteの記事を見つけました。

未経験でSES会社に入社したらスキルシートで経歴詐称されて会社都合退職した話

先ず、私としてはこの記事にいちゃもんをつけようという意図はなく、書いてあることはその通りなので、むしろ「もっと世間に広めないと」ということでリンクを張ります。

私が驚いたのは、一見するとITとは関係ない職種である夜職を10年やっていたIT未経験の方が、曲がりなりにも会社に採用されたことです。

ここ5年くらいでしょうか?「未経験者でも出来る!」みたいな感じで、転職サイトやらスクールやらが雨後の筍のように出てきます。こういう記事で警鐘を鳴らしたりしていましたが、昔はある程度自分で勉強した人がこの業界にチャレンジしていたような気がします。

長年この業界にいる人間からしたら「未経験者で出来るわけないだろ」と思いますし、IT業界は昔からブラックと言われていましたが、SNS時代に入りさらに悪い方向にいっているんだろうなと実感されるところにあります。

なぜ経歴詐称する未経験者がSESで就業できるのか?

記事をよく読んでいくと当の会社ですが(異論はあるでしょうが)そこまで悪徳ではないかと思います。一応、事前にテストをしてさらに2か月研修をした上での、SES(経歴詐称)ということですが、これはよくある会社となります。

経歴詐称は良くないことではありますが、そもそもなぜこういう商習慣が成立するのでしょうか?

一番の理由は、「こういう条件でもプログラマーとして何とかやっている人がいる」ということにつきます。

ポイントは、2か月みっちりやれば、出来る人は最低限のプログラミングが出来るようになるということです。私の他の記事を見た方は「5,000時間勉強が必要なのではないのか?」と思われるでしょう。その記事にも書いていますが、私がBASICを出来るようになったのは3か月(概ね100時間)です。その後、プロになるのに「5,000時間以上」勉強したということになります。

会社に入って2か月ということは約300時間程度勉強したということですので、(プロになれるかどうかは別として)最低限のプログラミングは、(人によっては)出来るようになっているということです。

どのくらいの割合の人間が300時間で最低限のプログラミングができるかどうかは客観的なデータは持っていませんが、今までの経験上、体感では2割ぐらいは出来るようになった記憶があります。ちなみに、過去に私が勤めたわりときっちりとした会社は、大学卒業(新卒)で、おおよそ3か月ぐらい研修します。そして大体5割ぐらいはプログラミングが出来るようになっていました。

明確な根拠があるわけではないですが、要するに、概ね2,3カ月研修をすれば、2割くらいの人間は、最低限SESとして送り込めるようになるということになります。また、ちゃんとした企業でも正社員で入った新卒の半分はプログラミングが出来なかったケースがありました。ちなみにこの半分のプログラミングができない人達がプログラミングが出来るようになったかというと残念ですがあまりいなかったかと記憶しています。このように正社員で雇ってもプログラミングが出来ない場合、ほぼその会社のお荷物になるという実態があります。

プログラミングの適性を知る

2,3か月で最低限のプログラミングが出来ない場合、この人達がプログラミングが出来るようになるかというと難しいものがあります。「向いていなくても5,000時間やればプログラミングが出来るようになると言っていたのではないか?」とご批判がきそうです。一番大きな要因ですが、「本人のやる気」があります。言葉を変えると「馬を水飲み場に連れて行くことはできても、馬に水を飲ませることはできない」というイギリスのことわざに尽きます。そして大体、会社に入って最初の2,3カ月で「最低限の適性と本人のやる気」を確かめているということが言えます。

もちろんですが、やる気があっても3か月では無理という人もいます。そういう人は「規格外」ということなのでしょうが、SES会社ではそういう判断を「受け入れ先の企業」に委ねるでしょう。つまり出来ない場合でもSESとして就業させられることになります。

なぜ経歴詐称をするのか?

これは、SESの受け入れ企業が「経験者」しか受け入れないことが大きいかとおもいます。もちろん探せば「未経験OK」というのもあるかと思いますが、そもそも未経験者OKの会社がSESを頼むはずもないでしょう。

SESというのはいわゆる準委任契約ということで、請負契約と異なり「完成保証がない」契約となります。つまり出来なくても契約違反とならないということもあります。で、実態としてですが、結構な割合で、完成しなかったりします。実は「末端のプログラマに完成保証を行わせる」のは現実的でない。完成保証させるには仕様を確定させなければならない等それはそれで厄介だったり、あまり大きな声では言えないがそもそも完成させる必要がないもの(例えばデモの開発とか)もあります。そうすると「未経験者でも良いのか?」という風になりますが、「完成保証」はしなくても「作業した人間自体はプロフェッショナルが行った」というのが発注者側の論理となるでしょう。

一方で、誰でも最初は未経験者で、かつ最低限のプログラミングが出来る、つまりSESでの就業も実質可能ということであれば、ということで「嘘も方便」ということで経歴作業が行われます。また、実際にここからきちんと成果を上げるプログラマもいらっしゃるかと思います。そういう人は「嘘から出た真」と言えるかもしれません。また、完成しなくても「未経験者」ということがばれにくいということもあります。

話がややこしくなったかと思いますが、要するに例えば夜職の場合、お客に夢を語ったこともあったかと思います。たとえ夢が実現しなくても、それに対していちいち「嘘つき」という方がおかしい、というのが還暦を控えたおじさんの意見になりますが、一方で「いただき女子」のようなことをするとダメですよということかと思います。

政府は、DXと言ってデジタル化を推進しますと言いながら、このような業界のタブーについて触れないだけでなく、逆に推進するようなことをしています。本気でデジタル化を考えるのなら、このように人材を粗製乱造するのではなく、しっかりと地に足がついたキャリアパスを業界全体で考え、政府が後押しするようにしなければならないかと思います。

なぜ未経験者が採用されるのか?

そもそも「経験者はSES会社に入らない」ということが言えます。私ですが、SES会社に行こうとも思いません。強いて言えばユーザ企業に直接売り込みを掛けるでしょうが、実は日本の大きな企業は「経験年数」以上に「見知らぬフリーランスと直接契約はしない」というのもあります。直接契約が難しいのはどちらかというと「利権」ということになりますが、このあたりがもう少し風通しが良くなると「人材不足」ということも減るかと思います。

また既にみてきたようにIT業界のSESとは「ライオンが子供を谷底へ落とすような場所」と言えるかもしれません。そうして這い上がった子供は当然ですが、親から独立します。そうすると親は別の子供を探すということになります。

それ以外の未経験が採用される理由ですが、「ルッキズム」ということもあるかもしれません。あまりこれ以上踏み込むと炎上するかもしれませんが、ご自身がルッキズムで採用されたかもといういうのは知っておいても損ではないかもしれません。私が担当したプロジェクトのメンバーにそういう人がいましたが、あまりプレッシャーを与えるようなタスクは割り振らなかった(サポート業務を任せた)経験があります。

プログラマではなく、「メンバーの雑用」、「補助」、「テスト要員」ということで採用されることもあります。これは最初から補助やテスト要員ということではなく、「こいつはプログラムが組めなさそう」と現場のリーダーが思ったらそういう割り振りをされるかと思います。私もそういう割り振りをした経験があります。

働く人も学習が必要では?

一方で、この方の記事を読むと「働く側の矛盾」を感じます。

記事を引用しますと、

『スキルが足りなくて辞めさせられるとかそういうことなら私も悪かったと思う』と書いてありますが、少なくともご本人としては、一定のスキルは身についているという認識だったように読めます。さらに『できない仕事を「できる人」として振られるのは相当なストレスだと思う』とおっしゃっています。つまり「額面通り2,3か月のスキル」で就業したいと思っていたかもしれません。

しかしながら、一方では、この方は、『社長は面接で「経験を2〜3年に見せなければいけない」と言っていたが、それはスキル面の話だと思っていたので面食らった。』と書いていますが、この方は「経歴2,3年のスキル」をどうやったら手に入ると思ったのでしょうか?

例えば「1週間で英語が話せる」とかでしたらほとんどの人が「眉唾」だと思うかと思います。同時に、2か月の勉強では、どうやっても2年の実務スキルは獲得できません。

(ちなみに、この人は「その会社に入って2か月間の給料をもらったかと思うし加えて、解雇予告手当ももらっているということでなかなかのやり手ではあると思う)。

「IT未経験」でネットを検索すると「未経験歓迎の会社や転職サイト」と色々出てきますが、実態としては経歴詐称を行うSESが多いということで、「まったくの未経験者がIT業界に就業できるほど甘くはない」ということは働く人も覚えておいた方が良いかと思います。

では、どうすれば?

別の記事では、「AIを使って学習すればよい」と書いていましたが、「未経験者が就業目的で勉強をする」ということを少し真面目に考えてみます。

私の中では「5,000時間勉強しろ」ということなのですが、それではあまりにも漠然としていますので、就業までのステップごとに見ていきます。

もちろん、各ステップで、躓いたらAIを用いて補習をすればよいということになります。

Step1 基本情報技術者試験の合格

経験がないとなると資格を取得するのが策の1つになるかと思います。

さらに、プログラマーとして就業を目指すなら、最初に

基本情報処理技術者試験の科目Bの攻略

が優先されるかと思います。

たとえば300時間勉強すれば、基本情報の午後の試験は解けるようになるかと思いますし、300時間勉強しても解けなければ「向いていない」と判断しても良いかもしれません。

試しに一回問題を読んでみることをお勧めします。

例えばですが、令和5年の基本情報技術者試験の科目Bのリンクを掲載します(時間が経つとリンク切れになるかもしれません)。

正解はこちらです。

Step2 通信大学に通う

放送大学やサイバー大学などがあります。これらは安価で学習内容も最低限のクオリティは保証されているかと思います。

私は放送大学を卒業しましたので、放送大学について説明します。

放送大学の情報コース

ちなみに私は、目的が違いますが、放送大学に3年次で編入し卒業しました。例えば大卒や中途退学等の方は単位が認定されるので、卒業を目指すなら3年次編入を行い情報系の単位を取得して卒業を目指すということもできます。卒業までの費用はHPによると77万円とあります。3年次編入をすれば費用は大雑把にいうと半額近くになるでしょう。多くのプライベートのプログラミングスクールがほぼ同程度の数十万円になっていますので、どうせやるなら学位の資格をとった方が励みになるでしょう。

「大学を卒業したからどうやねん」という話もあるのですが、資格をとったり大学を卒業したりするということは「計画的に物事を進めることができる」ということでその点をアピールすれば、経歴詐称を行うSES企業ではなく、いわゆるクライアント企業への就業も目指せるかと思います。

また、アメリカの企業は本来、プログラマーで採用するにしても「コンピュータサイエンスの学位」を求めています。これはいわゆる基礎学力を求めていることになります。私のこの記事では大学教育について批判していますが、そうはいっても改めてシラバスをみると現在受講する方にとっての理想を追求しているかと思います。

(強いて、僭越ながらダメ出しを行うとすれば「OS」と「プログラミング言語処理(コンパイラの作成)」とかはあった方が面白いかとは思います)

また、就業に際してですが、中途採用ということになりますとどうしてもハードルが上がるかと思いますが、「門前払いを食らう=SES企業」と考えて大丈夫かと思いますし、自社開発を行っている人材不足の企業にとっては「未経験者でも実力のある人」は歓迎するでしょう。

Step3 アルバイトを目指す

既に書きましたが、企業がなぜ「プログラマ」を正社員として入れたがらないか?「SESが跋扈するのか?」というと「プログラマとして雇い、プログラミングが出来ないと分かっても、安易に首が切れない」というのがあります。試用期間があるのでちゃんとしている会社はそこで判断をするでしょうが、「この人はプログラミングが出来ない」という判断をするのも日本の雇用慣行に馴染まないということが言えます。

一方で、アルバイトなら比較的楽に就業が出来るかと思います。私も大学生の頃、ゲーム会社や計測ソフトを作成している会社にアルバイトでプログラミングを行っていました。雇用者、被雇用者、両方にとって気が楽な面があります。

まとめ

「未経験がIT企業に就職できる」広告として氾濫していますが、例えば転職サイトなどは「転職者のその後」をどこまでケアしているか怪しいですし、未経験=スキルなしでもOKということではないです。

この話も嘘ではなく、むしろ「給料が出ているのかどうか不明ですが2か月間研修する」というのはむしろちゃんとしている方の会社になります。

経歴詐称はダメでしょうが、逆に「うちは経歴詐称はしません」と言われても、どこまで信じてよいかわからない面があります。

また、今の多くの企業が実態として「法的にグレーな行為」を行っている面を鑑みると、個別の企業の問題ではなく、日本での働くことの問題としてとらえた方がよいかと思います。

ITエンジニアと名乗る人でも、プログラミングが出来る人と出来ない人がいます。これは「適性(向いている向いていない)」もありますが同時に「本人がどれだけプログラマーになりたいかという意欲(熱望)」もあります。「適性がない=プログラミングが出来ない」というよりも実際は「あきらめる」ということが多いです。

また、現場でのプログラミングは思った以上にプレッシャーが掛かります。リンクの方もそれが分かったので辞めたということもあるでしょう。

中長期的な就業を考えるとSESというのはお勧めは出来ないので、きちんと勉強して資格や学位を習得すれば必要以上の寄り道をしなくてもよいかと思います。

基礎がしっかりとしていれば時代が変わっても、AIが台頭しても、その変化についていくことも出来るようになるでしょう。

自動詞と他動詞を考え直す(Part2)、日本人にとっての自動詞と他動詞の恐ろしさ

実に8年ぶりの記事になるのですが、「自動詞と他動詞を考え直す」の続きになります。

ちなみに、この記事は『AIとの共作』になります。文章は私のものですが、特に『I bought yesterday』が持つ感覚について『どう説明しようか?』と思って放置していたのですが、AIの校正により明確な文章にできました。

Part1の記事では、私は『文法上、自動詞と他動詞を区別する意味はあまりない』と言っていますが、これは少し危険で、なぜ一部のネイティブが「I wish」に違和感を持つか?(wishは他動詞)という話になります。例えば、

主語 動詞

という文があった場合、日本人は『文章として成立している』と思いがちですが、ネイティブはどうも『目的語はどうなっている?』と無意識に考えているようです。そして、日本人にとっては(よくわからん理由で)

I go.

は文として成立し

I wish

は、文法的な正しさはおいておいて、文として成立しない。つまり、目的語として、何を望んでいるのか?が明確でないということになります。

ここまででしたら前回の記事の焼き直しになるのですが、日本人にとっての目的語の扱いの難しさは以下の文の解釈になります。

This is the book I bought yesterday.

ここの the も良く議論になるのですが、それは置いておいて、問題はここでの bought(buyの過去形)は『自動詞なのか?他動詞なのか?』になります。

そして見た目の形

I bought yesterday

とは裏腹にここでのboughtは他動詞になります。

上記の文章は、学校では、『関係代名詞』として習います。つまり、

This is the book. I bought it yesterday.

↓

This is the book. I bought that yesterday.

↓

This is the book that I bought yesterday.

↓

This is the book I bought yesterday.

という流れで解釈しがちですが、そもそもネイティブにとっては、上記のようなややこしい変換をしておらず、

I bought yesterday

は、何を買ったか省略されている。不完全な文であり、I bought what yesterday という感覚になっているようです。

さて、さらにややこしいのは、

I bought yesterday.

は完全な文でもあり、この意味では『昨日買い物したことを言いたい』ということで通用するようです。

まったくもって困った話で、I bought yesterdayは文として成立することもあれば、そうでないこともあることになりますが、ここで重要なのは、bought を自動詞か他動詞かに分類した上で文章を解釈することではなく、「目的語を要求する感覚が文脈によって立ち上がったり消えたりする」という点です。

これが、私にとっての英語学習の最大の壁でした。ここではあえてピリオドの有無で区別していますが、I bought yesterdayは、目的語が省略されている(文章の修飾を行っている)場合もあれば、単に目的語の無い文として使う場合もあり、ネイティブは感覚的に使い分けを行っているようです。

(当然ですが、個人個人によって感覚は微妙に異なることになります。特に重箱の隅をつつくような話になるとPart1で言ったように『I wishは自動詞でも使われる』という反論が成立したりします。)

つまり、このあたりの解釈は、文脈(つまり他の文等の関係)だったり、動詞の使われ方だったりするのですが、明確に決まっているわけではなくある種の集合知として整理されているわけです。つまり言語がもつある種の不合理(使っている人には当たり前なのだが説明ができない部分)を如実に表していることになります。

自然言語というのは慣習的に覚える側面があり日本語の場合”は”と”が”の使い分けだったり、数を数えるのに、「いっぽん」、「にほん」、「さんぼん」と「ぽ」、「ほ」、「ぼ」の使い分けの理屈だったりするのですが、これらは明確な基準がなく(数で勝負)のところがあります。

最近のLLMで翻訳ができるようになったのは『個々の単語の分類』だけにとどまらずに『膨大な文脈からの言語の再構成』が自然言語学習の王道ということを示唆しています。

ここで、冒頭の話に戻るのですが、『文法上、自動詞と他動詞を区別する意味はあまりない』といったのは実は『文脈や伝えたい意図によって、動詞は目的語を伴うか伴わないか分かれたり、自動詞のみで使ったり、他動詞のみで使ったりする。重要なのは分類ではなく文脈を読み取って適切に構文を読み取る能力。』ということが言えます。