リモートデスクトップからのカードリーダーの不具合(マイナンバーカード)

確定申告の季節が迫ってきまして、当方、先立って給与支払い報告書の提出を行っています。

この報告書ですが、e-taxと同様に電子証明書が必要で、要はマイナンバーカードを用いて署名を行います。

で、今年は電子証明書の更新時期にあたっていまして、電子証明書を再登録しなければなりません。(既に何を言っているのかわからないかもしれませんが・・・)

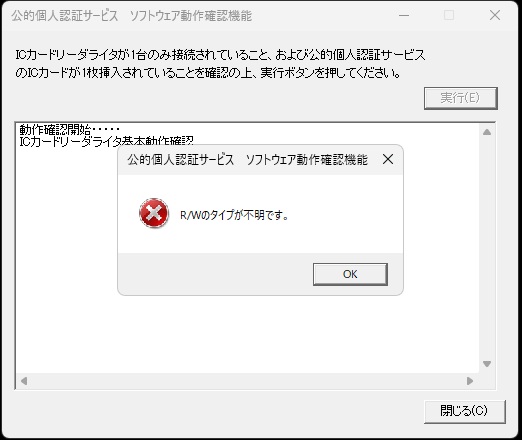

で、電子証明書を再登録しようとしたら、「証明書情報への接続に失敗しました」と出まして、で、動作確認を行うと、

と言われました。調べること10分、原因はリモートデスクトップでつないでいるからのようでした。厄介なのが、カードリーダーのデバイス自体は認識されていたので原因究明に時間がかかった(ということで、厳密な理由は解らない。リモートデスクトップをやめて、ローカルログインしたら動作した)。

経理関係のPCと普段使っているPCを分けている関係で、経理関係のPCへはリモートデスクトップでつないでいる。

電子署名を使いだしてから十数年以上たつが、この不具合ちょいちょい出ている。 ここ数年は使えてたりしたが、今回また突然エラーになり、不具合の切り分けが面倒。まぁ、仕組上、ちょいちょい不具合がでるのもわからなくはないが、ちょっとシステムが弱い。

ややこしいかつ不具合がでるマイナンバーカード、そりゃ普及は難しいでしょう。

「COM Surrogate によってファイルは開かれているため、操作を完了できません。」に対応する

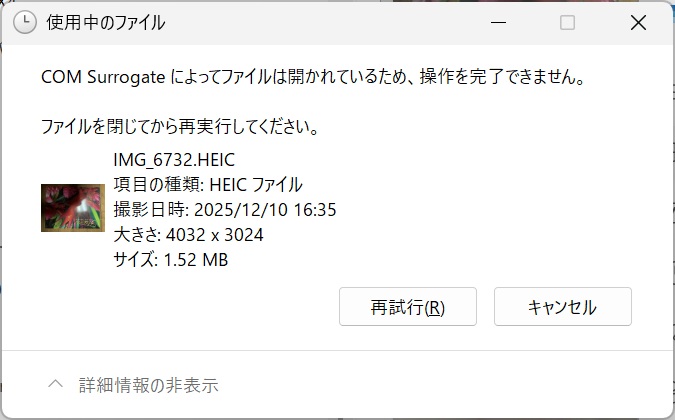

最近画像ファイルを扱うようになり、いろいろ整理すると「COM Surrogate によってファイルは開かれているため、操作を完了できません。」と言われて削除できないことがあります。

簡単に言いますと、タクスマネージャから「COM Surrogate」プロセスを終了させればよいのですが、その方法について説明します。

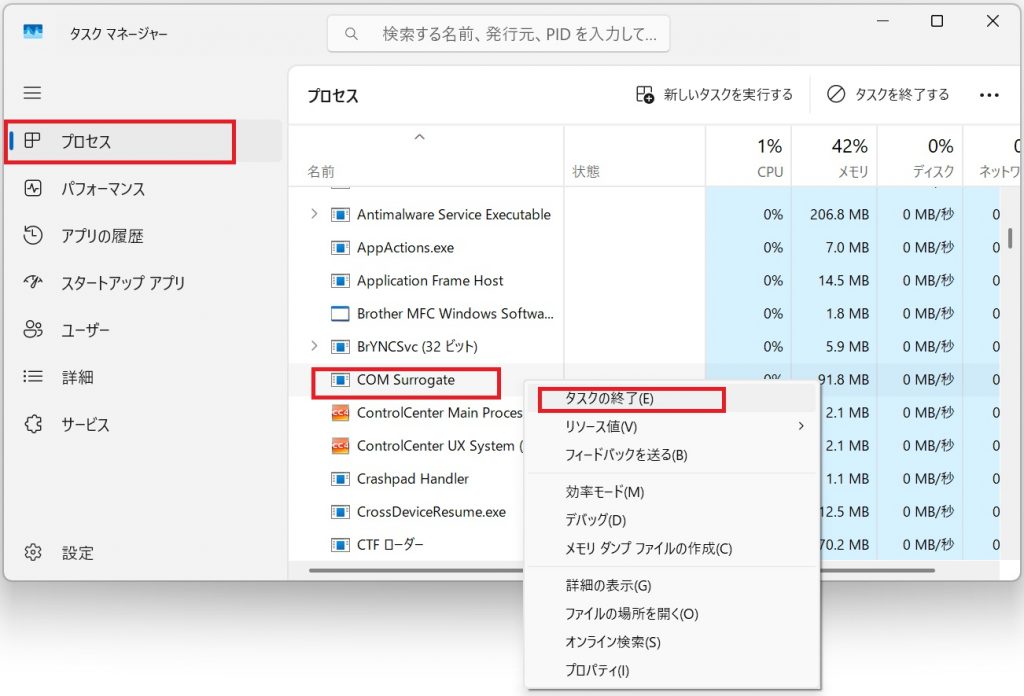

(1)タスクバーを右クリック「タスクマネージャ」から起動します。

(2)プロセス一覧を表示させ、名前のから「COM Surrogate」を探しだし、右クリックから「タスクの終了」を選択します。

我がマシン達のメモリ事情

※この記事は、私が長年にわたって運用してきた複数マシンのメモリ構成と、その用途・価格変動についての備忘録です。

メモリが高騰しているとのことで、あまり大きな声では言えませんが、私が所有している

DDR4のメモリは

4GB×4本 : 16GB

8GB×16本 : 128GB

32GB×27本 : 864GB

計 1008GB(1Tに届かず)

DDR3は控えめで、2GB×4本、8GB×14本で、120GB

で、DDR3とDDR4を合計すると1TBを超えますね。

32GBのDIMMですが、5年前に新品を1本2万円×4本を買った記憶がありますが、それ以降、中古ばかりで大体5000円弱から8000円弱で買っています。

今、おなじみの中古の販売サイトで見ると1本1万円超えているので、高騰しているのを実感しました。

今思えば2年程前(ちょうどDDR5が本格的に軌道に乗り出した頃)に中古市場に大量に出てその時に4000円台で出ていましたね。その時に8本ぐらい買った記憶があります。

ちなみに、以下のとおり、ほとんどがWindows11のマシンになっていますが、Windows Server 2019に32GB×4本、Windows Server 2025に32GB×8本搭載しています。また、1本、余っているのでメモリが高騰している今、オークションに出すタイミングなので思案しています。

某SNSで大容量メモリの用途について質問があったのですが、

(1)RAMディスク

メインマシンは、128GB載せていまして用途はプログラミングと動画編集です。40GBぐらいRAM DISKに割り当てて、テンポラリファイルの置き場にしています。中間ファイルをRAM DISKに置くので、コンパイルは早いです。その他、ブラウザのキャッシュもRAM DISKに置いています。この用途ですが、速度を稼ぐこともありますし今となっては気にしすぎなのですが、SSDの寿命を延ばす効果を期待しています。

このマシン、今タスクマネージャを見ると、使用中が55GB(コミットが60GB)で、キャッシュが19GBなので、計74GB、アプリを動かすことを考えると128GB載せる意味はありますね。

(2)LLM(AIサーバー)

LLMを動かそうかと思うと128GBないとという感じですが、LLMを動かすマシンは256GBのメモリを載せています。

(3) VM(仮想マシン)

仮想マシンのテスト環境(と言ってもこちらはWindows Server 2025ですが)もメモリは256GB載せています。

同時に4つマシンを動かすと単純計算で1つあたり64GBとなるので余裕を考えたらメモリは載せた方がよいですね。

こんなところが考えられるのですが、他には

(4)メモリ高騰への対応

(5)パソコンの長寿命化

というのもありますね。どちらもリザーブ目的になりますが、メモリが安いときに余分に積んでおけば節約になりますし、その時に最大容量まで積んでおけば経年にも対応できます。メモリの要求量ですが、徐々に上がっておりまして、例えば2000年のパソコンでしたら128MBあればよかったですが、4半世紀経った今は16GBは欲しいところで倍率で言えば、64倍になります。ちなみに私は2000年当時、メモリ1GB積んでいまして、今はAI用途のマシンが256GB積んでいるので、四半世紀で256倍ということになります。

Windows11 達の各マシンのシステム情報を再掲します。最低が24GBで最大256GB積んでいますが、概ね32GBのマシンが中心です。

我がマシン達のWindows 11 25H2のインストール状況(2025/11/1)

約一か月にわたり続けてきましたが、一通りWindows11 25H2にできました。

2025/11/1 現在(アップデート完了)

Ryzen 9 5950X : 25H2を新規(22H2→23H2→24H2→25H2(破損)、25H2(新規))

Ryzen 9 3950X : 24H2 → 25H2

Core i9-10980XE : 24H2 → 25H2

Core i7-7820X : 24H2 → 25H2

Core i7-6950X : 23H2 → 25H2

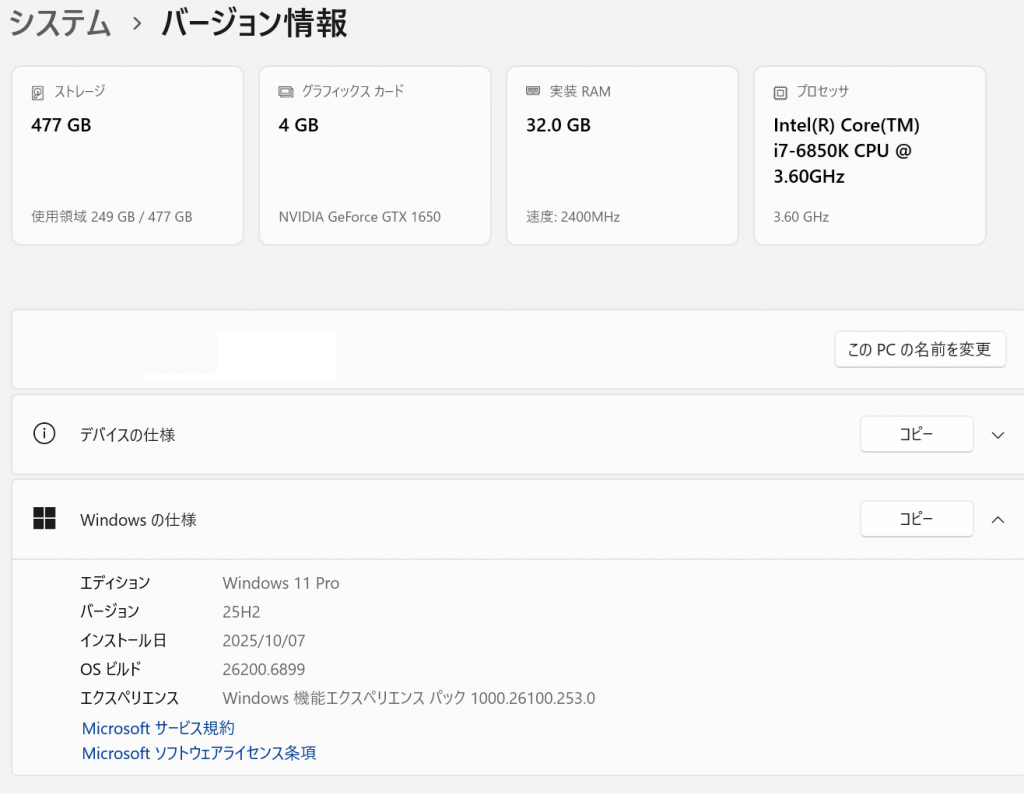

Core i7-6850K : 23H2 → 25H2

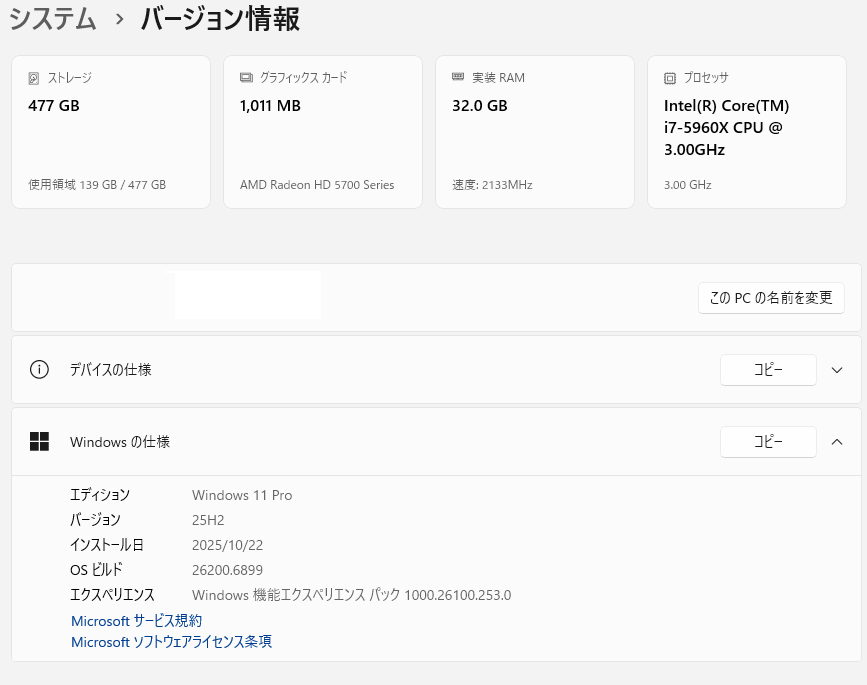

Core i7-5960X : 23H2 → 25H2

Core i7-4960X : 24H2 → 25H2

Core i7-3970X : 25H2(新規)

Core i7-990X : 24H2 → 25H2

今回は、いわゆるイネーブルメントパッケージを使わないで25H2のISOからアップデートしました。

今のところ、感じている不具合ですが、画面のスケーリングを150%にしているディスプレイでディスプレイ電源OFF→ONの復帰時にスケーリングがおかしくなる(一部のウインドウが100%になる)、たまにデスクトップのアイコンの位置が変わる、がありますが、それ以外は動いているようです。

業務アプリを動かすマシン(Core i7-6850K)のOSもバージョンアップしたのですが、半分ぐらいのアプリで不具合は出ていません。残りの半分はe-taxとかになるのでしばらくは使わないので使うときに不具合があればその時の最新バージョンを再インストールになるかと思います。

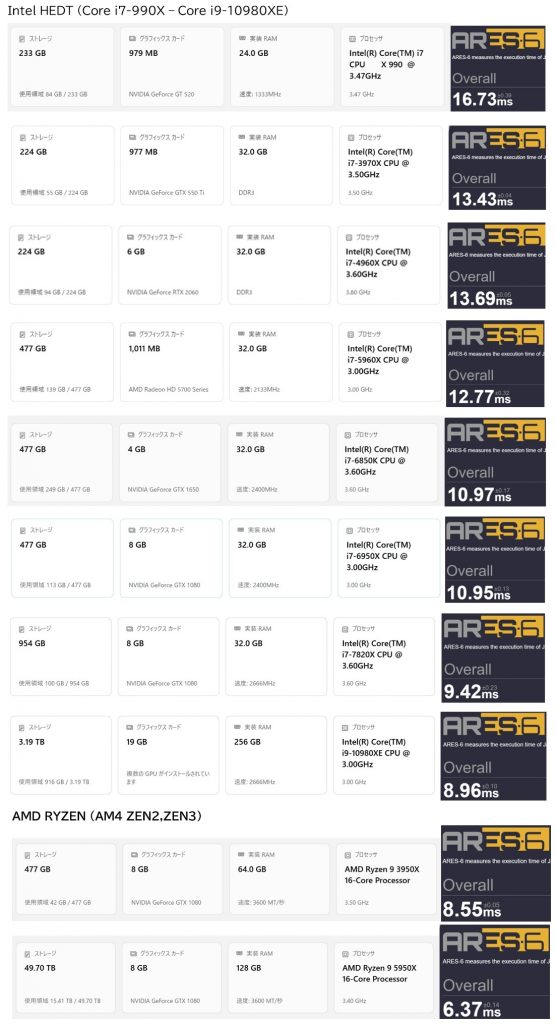

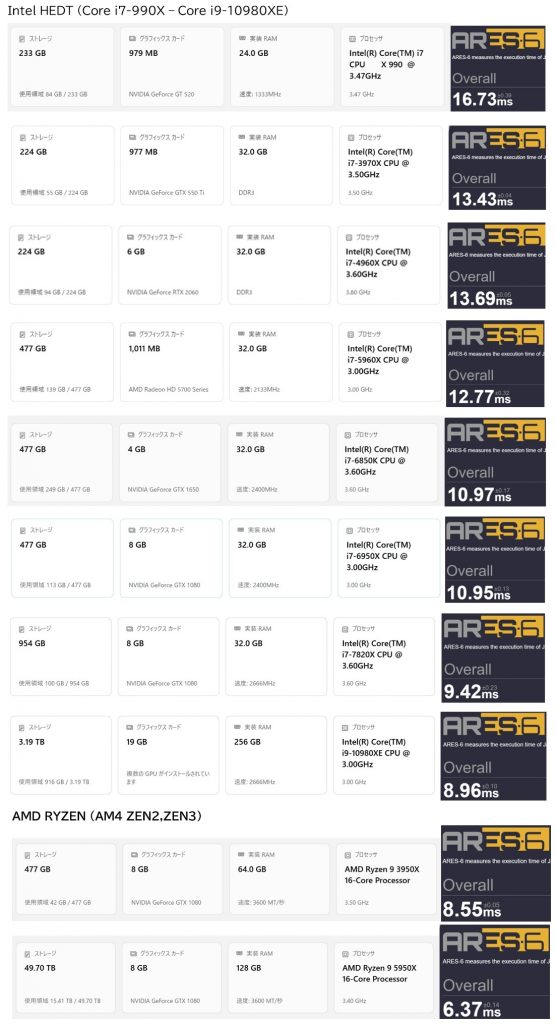

これで、Intelの黄金時代(2010年代)のHEDT(初代Core i7から10代目のCore i9)のOSがすべてWindows11になりました。というわけで、Ares-6のOverAllの結果(数字が小さい→性能が高)とともに各マシンのシステム情報を以下に

計測はChrome(バージョン141.0.7390.123)で行っています。Chromeですがバージョンが上がるたびにJavaScriptの性能が上がっているようで、比較を行うにはChromeのバージョンを揃える必要があります。

Ares-6ですが、基本的にシングルスレッド性能の比較になります。マルチスレッドの比較も機会があれば行おうかと思います。値の推移を俯瞰すると順調に性能が上がっていることが分かります。AMDのZEN2、ZEN3も比較の為に結果を出しています。Ares-6ですがややAMDに有利なようです。体感ではCore i7-7820XやCore i9-10980XEですがほぼZEN2のRyzen 9 3950Xと同じパフォーマンスかと思います。

我がマシン達のWindows 11 25H2のインストール状況(2025/10/23)

Windows 11 の25H2がリリースとなり、我がマシンたちにインストールし始めました。その状況

2025/10/23 現在(アップデート完了)

Ryzen 9 5950X:25H2を新規(22H2→23H2→24H2→25H2(破損)、25H2(新規))

Ryzen 9 3950X : 24H2 → 25H2

Core i9-10980XE : 24H2 → 25H2

Core i7-7820X : 24H2 → 25H2

Core i7-6950X : 23H2 → 25H2

Core i7-6850K:23H2 → 25H2

Core i7-5960X:23H2 → 25H2

Core i7-4960X : 24H2 → 25H2

Core i7-990X : 24H2 → 25H2

Win11 25H2を新規インストール予定

Core i7-3970X