私のAIショック(2025)

オオカミ少年だったAI

AIという言葉が出てきて早幾年月ですが、いわゆるChatGPT等の生成AIが出てくるまでは、眉唾ものという印象がありました。大昔はパーセプロトンとかバックプロパゲーション、ニューラルネット、ディープラーニングとかいわゆる現在のAIの流れですが、度々ブームで終わっていました。今回の生成AIもバブルと呼ばれているのでそれはそれで何時かはブームが終わるかもしれません。そうなったら、今はAI需要で高騰しているメモリが暴落することになるので買いあさることになるでしょう。その他の流れとして第五世代コンピュータプロジェクトとかProlog、エキスパートシステムなんかもありました。こちらの方はほぼ完全に来ている感はありますが、私はほそぼそとPrologを引き継いだ言語を作っています。

どうやら本腰を入れる必要がある

そんな感じで、AIブームを横目に見ながら、昨年までは、私は主にChatGPTで、英語の校正か、時には説明文(日、英)の生成などに使っていました。私はキャラクターデザインが出来なかったが、ChatGPTでもいい感じのアイコンを生成するのでそのうちゲームでも作ろうかと考えていました。

のんきに構えていたわけですが、昨年春に「もうすぐ消滅するという人間の翻訳について」という記事を読みました。文学系のプロの翻訳家がAI(およびその他)から仕事を奪われる危機感を書いたもので私も共感しました。AIと本腰で向き合わないとダメだということで、向き合うことにしました。

まずは、ローカルLLMということで、AI用のマシン(Core i9-10980XE,メモリ256GB,グラフィックカード Geforce RTX 3070 + GTX1080Ti)、を用意し、llama.cppをインストールして、いくつかのモデルをダウンロード実行し、WEBアプリ(ゲームを想定)を作らせたりしたが、残念ながらまったくお話にならないくらい完成しなかった。よくある「直しました」と言って直ってこないことが多々あった。

ここで、バイブコーディング用のAIを使えばよかったかもしれないが、フリーのモデルの精度が向上することに期待する。

その後、Youtubeがおっくう(動画編集が面倒くさくなり)、6月ぐらいからブログの方にシフトしていたが、徐々にChatGPTとの共作を模索するようになった。

最初は、過去の記事をChatGPTに読ませていたが、そのうち試しに記事を書かせてみた(原稿を私が書いて、ChatGPTに原稿を元に肉付けをした)。ただ、ChatGPTの文章がいまいち気に入らないので、ChatGPTは校正・批評をさせるようにした。今のところAIに何かを作らせるより、批評をやらした方が『AIは、何を知っていて、何が出来て、何が出来ないか』が解るようになると思ってやっている。

ちなみに、私の記事の中でのトップ2をChatGPTに評価させました。

社会人であり、技術者であり、とChatGPTの評価の評価になります。

話は少し脱線しますが、この記事はStaticおじさんのパロディーとして馬鹿にするWEB小説が出たことに対する警鐘としてこの記事を出しましたが、ChatGPTも指摘していますが、2026年現在、この記事の主張は正しいとChatGPTは言っておりますね。このあたりをまた記事にしたいですね。

昨年末あたりから、GeminiとChatGPT体制で「校正・評価」をしていたが、そのうち、Gemini,ChatGPT,Grok,Copilotを使うようになりこれらの共通するものを探るようになりました。

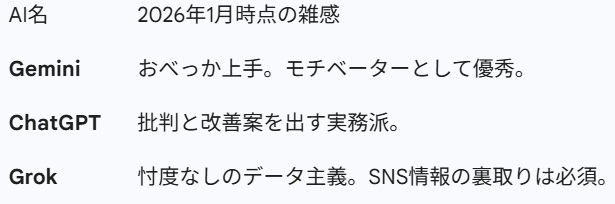

2026年1月の各種AIの雑感

以下、私のこの半年で真面目にAIを使った結果、各種AI(無料版)の2026年1月時点の雑感になります。

全体評価について。今AIと言われているものはLLM(大規模言語モデル)を主に使っていることになりますが、言葉(言語)の運用(日本語や英語、翻訳)についてはほぼ信頼に値するかと思います。

加えて、元がネットからの情報収集ということもあり、ネット民の気持ち(?)については良くも悪くもAIは把握している模様。AIに小説やライトノベルを書かせて、いいところまで行っているケースもニュースや記事で見るようになった。一方で、「最近のnoteはAI記事の巣窟」と言われるとおり、質の悪いAI記事に埋もれている。人間とAIが上手く連携しないといい記事にはならないということのようである。

一方で、コンピュータ(プログラミング)関連については、海外の標準的な知識があると思われる。ITのQAサイトのStack Overflowの質問件数が激減しているとのことで、つまりある程度のQAについては、既にAIによって回答が可能というところまで来ているようである。

ちなみに、AIは良く嘘をつくというが、ITに限るとStack Overflowの例もあるとおり、既に平均的な人間のエンジニアよりAIの方が良いのではないか?と思われる。

私の記事に対しても、そこらのエンジニアより的確なツッコミを見せていた。

ただし、キーワードを拾ってそれを上手くつなげている感(表層的な議論)はぬぐえない、ちょいちょい突っ込むことになる。のでやはり限界が見えてきた。

各AIの個性を見てみる

Gemini

一番、おべっかを使ってくる。こちらが反応してほしいワード・文章を拾い上げるのが上手い。モチベーションが上がる挨拶を入れてくる。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

ChatGPT

Geminiと比べておべっかが若干下手。ただしGeminiより批判と改善案をより出してくる。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

Copilot

基本ChatGPTと同じ、若干おべっかが過ぎるか。IT系についてはきちんと学習させている面がある。

Grok

一番おべっかを使ってこない。批判するときは、「これは主観的」、「データがない」、「ハルシネーションについての考慮がない」等、どうも予め決められた批判をしてくるようである。Xの投稿や政府の発表を鵜呑みにする傾向がある。

SNSを見ると「AIが嘘をついた」といって騒いでいる人がいるが、そもそも情報に関しては裏どりをするのが基本で、裏どりもせずに「AIが嘘をついた」というのもどうかと思う。(まぁ、そもそもSNSの情報を信じてはダメなので・・・)。私としては人間がつく嘘と同程度だと思われる。

AIを使っての野心

チャットベースのAIですが、今後の進化として、ある製品を作ったときにセットでAIチャットを用意するということが考えられます。具体的には、私はプログラミング言語(ADP)を作成しているが、ADPを学習したAIに、コードを生成させたり質問に答えさせたりすれば独自言語の学習のコストを下げられるようになるかと思う。実は、AI時代には独自言語の開発は難しくなったかと思っていた。つまり今のAIは現在ある多くのプログラミング言語について既に学習しているが、対して私が開発した言語についての知識はない。これは言語の普及を考えたらマイナスかと思うが、いわゆるファインチューニングでADPを学習させれば良いと思いなおした。ちなみにChatGPTに「独自言語を普及させるには?」と質問したら、「ドキュメント」やら「サンプルプログラム」やらを進めてくるが「AIに学習させるのはやめた方がよい」と返された。ChatGPT自体は、AIがプログラミング言語を学習するのは難しいと結論づけているのが興味深い。

今後のネットの情報について

Stack Overflowの質問件数が激減とかnoteはAI記事が氾濫しているということを鑑みると、人間の良質な記事やアイデア、プログラムのソースコード等、いわゆる知的財産というものについてはネットに出てこなくなるかと思います。私についても何気なく公開したプログラムを「人が見るよりも早く」AIのクローラーに収集されて感じたのは「もう不用意にコードを公開するのはやめよう」と思いました。もちろん公開しても良いコードは公開しますし、記事は書いていきますが、やはり今年はローカルLLMを鍛え、知的財産の保護をしつつメジャーなAIに比肩できるAIの運用にも力を入れたいと思います。

AIは人間を超えるか?について

触ってみた感触ですが、現在のAIは人間を超えるのは難しそうです。もちろんですが、各分野について素人を超えたパフォーマンスを見せるので思わず「おっ」となりますが、人間の真の創造性(要するに0から作るところ)の模倣については難しいのではないかと思う。もちろん今後の発展次第ということも言えますが。

生成AIとのやり取りで、「知能とはなにか?」とか「真理とはなにか?」ということを思い知らされます。Grokは、Xや公的機関の発言を鵜呑みにしているところがあり、他のAIについては各社がファインチューニングをしているようである。つまり、AI自体が「これは正しいか?」という判断は出来ないようで予め「これは正しい」と学習させている。この場合、いわゆる哲学や社会科学系のように客観的に真理が解らないもの(と私が思っているのですが)についてはAIは正しいやり取りは出来ないのではないか? 例えば2026年1月現在でいうと今の自民党政権で景気は浮上させることができるか?とかに答えるのは難しいかと思われる。

その他の点であるが、ある種の閃きというのがAIからは感じられない。現在のAIは、いわゆるニューラルネットということで人間の神経細胞を模倣しているが、どうも私自身の思考のメカニズムを振り返るとニューラルネットとは別の仕組みがあるように思える。具体的に言うと量子コンピュータのようなものになる。例えば、プログラムのアイデアだったり、わけのわからないバグの原因が突然、閃いたりするがそういうものはどうもニューラルネットではなく、より高次元の演算が脳内に起こっているような気がしている。

この仮説が正しければ人間はしばらくは大丈夫だと思う。

なぜ日本のITが弱いのか?(もう一つの理由 Part1)

- ITに関わる日本人は英語が残念なことが多い -

ITの権威も英語は弱いか?

変数名は「AIにレビューさせろ」Part1で、「日本人の英語力は、ばらつきがあり変数名の命名に英語を使うときは危険度が増します。」と婉曲的に書きましたが、残念ながら少なくともITに関わる日本人の英語力はやはり残念なことが多いです。

これは、私自身の英語力も以前は残念だったといえますし、今は「残念でない」だけで、上手いか?と言われたら「人よりは」と謙遜してしまいます(一応プロなので)。

実は、プログラマになりたい人向けに、「基本情報技術者試験の科目B」をお勧めしたのですが、その問題文に「残念な英語」が混ざっており発見してしまいました。

令和5年度、基本情報技術者試験 科目Bの問1の

論理型: divideFlag

になります。この変数は回答に関わっており、あまりいい加減にしてほしくないのですが、何が問題かというと命名はこの際置いておいて、値(true/false)の持たせ方にあります。

if (divideFlag が true と等しい)

pnListの末尾 に iの値 を追加する

endifとありますが、divideFlagを素直に読むと「割算フラグ」ということで、値がtrueの時はどういう意味かが曖昧になります。

コード上では「true = 割り切れていない」という意味ですが、多くの人は「true = 割り切れた」と受け取ってしまうでしょう。つまり誤解を与える使い方になっています。

ということでAIに掛けてみました。各AIの実行結果は以下のとおりですが、全AIが『意味があいまいになる。「割り切れた=trueと解釈しがち」』としています。

ChatGPTの結果

Geminiの結果

Copilotの結果

Grokの結果

ちなみに、ChatGPT,Gemini,Copilotは、「命名が良くない」とも指摘しています。

ChatGPTは下記のとおり1回鍛えたのでより突っ込んだ内容となっていますが、いずれにしても、divideFlagはダメということになります。

私自身は、『i ÷ j の余り が 0 と等しい』の条件の部分を無意識に『i ÷ j の余り が 0 と等しくない』が正解と考えてしまい、「答えが無いやん!」と一瞬混乱しました。

もっとも、恐らくほとんどの方が、「私がおかしい」と指摘するでしょう。この部分ですが、「割り切れたら後の追加は不要(false)」という意味(candidateFlagやisPrimeなど)であればまったく問題なく、アルゴリズムを適切に判断すると、 『i ÷ j の余り が 0 と等しくない』という認識がおかしいということになります。ということで『私がいちゃもんをつけている』と感じる人もいるでしょう。要は各人が持っている英語力ということになるのですが、今は、AIで試すことにより、一部のエンジニアのいちゃもんなのか、正しい指摘なのかを確認できる時代になりました。

日本のITエンジニアの英語力

普通のブログ記事なら「IPAさんやってしまいましたね!」と言って終わりでしょうが、いくら何でも「試験問題」ということでそれなりに注意して作成はしているでしょう。実際に多くのITエンジニアは私のような混乱は起こさないかと思います。つまりこのあたりが我々ITエンジニアの英語力の限界と考えた方がよいです。つまり、「AIにレビューさせろ」Part1の正しさをIPAさんが身をもって証明していたとも言えます。

ということで私は、日本語でプログラムを組めるようにしたいと改めて思いましたので、ADPは日本語で名称を記述できるようにしたいです。

「変数名を日本語で・・・」を読んだ硬派なITエンジニアは「変数名は英語だ!」と主張するかもしれません。そんなあなたにはTOEICや英検の受験をお勧めします。おそらく適切な英語名の命名に必要な英語力は、TOEICで730点、英検準1級以上かと思います。100歩譲って、TOEICの平均点560(英検2級程度)であれば、なんとか命名が出来るかもしれません(私の主観では足りないかと思いますが)。もし受験していない人は受験することをお勧めします。おそらくショックな点数(例えば300点)とかになるかもしれませんが、普通のITエンジニアの英語力はそんなものです。

やはりAIレビューが必要

この問題は令和5年(3年前)になりますが、今ならコード全体をChatGPTに掛けられます。下記のとおり、divideFlagについてダメ出ししてもらえるので、今後は試験問題をAIに掛けたいです。ただしローカルAIでレビューしないと思わぬところで問題が漏洩する可能性があります。

ちなみに、コードにある i,jのような1文字変数は『ダメ』という記事も見かけますが、「AIにレビューさせろ」Part0(初心者の方へ)で指摘しているとおり現実としてよく使います。また、ChatGPTはダメ出ししていません。つまり、1文字変数は普通に使うと考えた方がよいでしょう。

さらに、divideFlagのように混乱を助長するような命名を行うのであれば、むしろ f のような1文字の名称の方がましだと思いますが、それはまた別の話ということで

「未経験者がIT業界に入るには?」2026年版 Part1

面白いnoteの記事を見つけました。

未経験でSES会社に入社したらスキルシートで経歴詐称されて会社都合退職した話

先ず、私としてはこの記事にいちゃもんをつけようという意図はなく、書いてあることはその通りなので、むしろ「もっと世間に広めないと」ということでリンクを張ります。

私が驚いたのは、一見するとITとは関係ない職種である夜職を10年やっていたIT未経験の方が、曲がりなりにも会社に採用されたことです。

ここ5年くらいでしょうか?「未経験者でも出来る!」みたいな感じで、転職サイトやらスクールやらが雨後の筍のように出てきます。こういう記事で警鐘を鳴らしたりしていましたが、昔はある程度自分で勉強した人がこの業界にチャレンジしていたような気がします。

長年この業界にいる人間からしたら「未経験者で出来るわけないだろ」と思いますし、IT業界は昔からブラックと言われていましたが、SNS時代に入りさらに悪い方向にいっているんだろうなと実感されるところにあります。

なぜ経歴詐称する未経験者がSESで就業できるのか?

記事をよく読んでいくと当の会社ですが(異論はあるでしょうが)そこまで悪徳ではないかと思います。一応、事前にテストをしてさらに2か月研修をした上での、SES(経歴詐称)ということですが、これはよくある会社となります。

経歴詐称は良くないことではありますが、そもそもなぜこういう商習慣が成立するのでしょうか?

一番の理由は、「こういう条件でもプログラマーとして何とかやっている人がいる」ということにつきます。

ポイントは、2か月みっちりやれば、出来る人は最低限のプログラミングが出来るようになるということです。私の他の記事を見た方は「5,000時間勉強が必要なのではないのか?」と思われるでしょう。その記事にも書いていますが、私がBASICを出来るようになったのは3か月(概ね100時間)です。その後、プロになるのに「5,000時間以上」勉強したということになります。

会社に入って2か月ということは約300時間程度勉強したということですので、(プロになれるかどうかは別として)最低限のプログラミングは、(人によっては)出来るようになっているということです。

どのくらいの割合の人間が300時間で最低限のプログラミングができるかどうかは客観的なデータは持っていませんが、今までの経験上、体感では2割ぐらいは出来るようになった記憶があります。ちなみに、過去に私が勤めたわりときっちりとした会社は、大学卒業(新卒)で、おおよそ3か月ぐらい研修します。そして大体5割ぐらいはプログラミングが出来るようになっていました。

明確な根拠があるわけではないですが、要するに、概ね2,3カ月研修をすれば、2割くらいの人間は、最低限SESとして送り込めるようになるということになります。また、ちゃんとした企業でも正社員で入った新卒の半分はプログラミングが出来なかったケースがありました。ちなみにこの半分のプログラミングができない人達がプログラミングが出来るようになったかというと残念ですがあまりいなかったかと記憶しています。このように正社員で雇ってもプログラミングが出来ない場合、ほぼその会社のお荷物になるという実態があります。

プログラミングの適性を知る

2,3か月で最低限のプログラミングが出来ない場合、この人達がプログラミングが出来るようになるかというと難しいものがあります。「向いていなくても5,000時間やればプログラミングが出来るようになると言っていたのではないか?」とご批判がきそうです。一番大きな要因ですが、「本人のやる気」があります。言葉を変えると「馬を水飲み場に連れて行くことはできても、馬に水を飲ませることはできない」というイギリスのことわざに尽きます。そして大体、会社に入って最初の2,3カ月で「最低限の適性と本人のやる気」を確かめているということが言えます。

もちろんですが、やる気があっても3か月では無理という人もいます。そういう人は「規格外」ということなのでしょうが、SES会社ではそういう判断を「受け入れ先の企業」に委ねるでしょう。つまり出来ない場合でもSESとして就業させられることになります。

なぜ経歴詐称をするのか?

これは、SESの受け入れ企業が「経験者」しか受け入れないことが大きいかとおもいます。もちろん探せば「未経験OK」というのもあるかと思いますが、そもそも未経験者OKの会社がSESを頼むはずもないでしょう。

SESというのはいわゆる準委任契約ということで、請負契約と異なり「完成保証がない」契約となります。つまり出来なくても契約違反とならないということもあります。で、実態としてですが、結構な割合で、完成しなかったりします。実は「末端のプログラマに完成保証を行わせる」のは現実的でない。完成保証させるには仕様を確定させなければならない等それはそれで厄介だったり、あまり大きな声では言えないがそもそも完成させる必要がないもの(例えばデモの開発とか)もあります。そうすると「未経験者でも良いのか?」という風になりますが、「完成保証」はしなくても「作業した人間自体はプロフェッショナルが行った」というのが発注者側の論理となるでしょう。

一方で、誰でも最初は未経験者で、かつ最低限のプログラミングが出来る、つまりSESでの就業も実質可能ということであれば、ということで「嘘も方便」ということで経歴作業が行われます。また、実際にここからきちんと成果を上げるプログラマもいらっしゃるかと思います。そういう人は「嘘から出た真」と言えるかもしれません。また、完成しなくても「未経験者」ということがばれにくいということもあります。

話がややこしくなったかと思いますが、要するに例えば夜職の場合、お客に夢を語ったこともあったかと思います。たとえ夢が実現しなくても、それに対していちいち「嘘つき」という方がおかしい、というのが還暦を控えたおじさんの意見になりますが、一方で「いただき女子」のようなことをするとダメですよということかと思います。

政府は、DXと言ってデジタル化を推進しますと言いながら、このような業界のタブーについて触れないだけでなく、逆に推進するようなことをしています。本気でデジタル化を考えるのなら、このように人材を粗製乱造するのではなく、しっかりと地に足がついたキャリアパスを業界全体で考え、政府が後押しするようにしなければならないかと思います。

なぜ未経験者が採用されるのか?

そもそも「経験者はSES会社に入らない」ということが言えます。私ですが、SES会社に行こうとも思いません。強いて言えばユーザ企業に直接売り込みを掛けるでしょうが、実は日本の大きな企業は「経験年数」以上に「見知らぬフリーランスと直接契約はしない」というのもあります。直接契約が難しいのはどちらかというと「利権」ということになりますが、このあたりがもう少し風通しが良くなると「人材不足」ということも減るかと思います。

また既にみてきたようにIT業界のSESとは「ライオンが子供を谷底へ落とすような場所」と言えるかもしれません。そうして這い上がった子供は当然ですが、親から独立します。そうすると親は別の子供を探すということになります。

それ以外の未経験が採用される理由ですが、「ルッキズム」ということもあるかもしれません。あまりこれ以上踏み込むと炎上するかもしれませんが、ご自身がルッキズムで採用されたかもといういうのは知っておいても損ではないかもしれません。私が担当したプロジェクトのメンバーにそういう人がいましたが、あまりプレッシャーを与えるようなタスクは割り振らなかった(サポート業務を任せた)経験があります。

プログラマではんく、「メンバーの雑用」、「補助」、「テスト要員」ということで採用されることもあります。これは最初から補助やテスト要員ということではなく、「こいつはプログラムが組めなさそう」と現場のリーダーが思ったらそういう割り振りをされるかと思います。私もそういう割り振りをした経験があります。

働く人も学習が必要では?

一方で、この方の記事を読むと「働く側の矛盾」を感じます。

記事を引用しますと、

『スキルが足りなくて辞めさせられるとかそういうことなら私も悪かったと思う』と書いてありますが、少なくともご本人としては、一定のスキルは身についているという認識だったように読めます。さらに『できない仕事を「できる人」として振られるのは相当なストレスだと思う』とおっしゃっています。つまり「額面通り2,3か月のスキル」で就業したいと思っていたかもしれません。

しかしながら、一方では、この方は、『社長は面接で「経験を2〜3年に見せなければいけない」と言っていたが、それはスキル面の話だと思っていたので面食らった。』と書いていますが、この方は「経歴2,3年のスキル」をどうやったら手に入ると思ったのでしょうか?

例えば「1週間で英語が話せる」とかでしたらほとんどの人が「眉唾」だと思うかと思います。同時に、2か月の勉強では、どうやっても2年の実務スキルは獲得できません。

(ちなみに、この人は「その会社に入って2か月間の給料をもらったかと思うし加えて、解雇予告手当ももらっているということでなかなかのやり手ではあると思う)。

「IT未経験」でネットを検索すると「未経験歓迎の会社や転職サイト」と色々出てきますが、実態としては経歴詐称を行うSESが多いということで、「まったくの未経験者がIT業界に就業できるほど甘くはない」ということは働く人も覚えておいた方が良いかと思います。

では、どうすれば?

別の記事では、「AIを使って学習すればよい」と書いていましたが、「未経験者が就業目的で勉強をする」ということを少し真面目に考えてみます。

私の中では「5,000時間勉強しろ」ということなのですが、それではあまりにも漠然としていますので、就業までのステップごとに見ていきます。

もちろん、各ステップで、躓いたらAIを用いて補習をすればよいということになります。

Step1 基本情報技術者試験の合格

経験がないとなると資格を取得するのが策の1つになるかと思います。

さらに、プログラマーとして就業を目指すなら、最初に

基本情報処理技術者試験の科目Bの攻略

が優先されるかと思います。

たとえば300時間勉強すれば、基本情報の午後の試験は解けるようになるかと思いますし、300時間勉強しても解けなければ「向いていない」と判断しても良いかもしれません。

試しに一回問題を読んでみることをお勧めします。

例えばですが、令和5年の基本情報技術者試験の科目Bのリンクを掲載します(時間が経つとリンク切れになるかもしれません)。

正解はこちらです。

Step2 通信大学に通う

放送大学やサイバー大学などがあります。これらは安価で学習内容も最低限のクオリティは保証されているかと思います。

私は放送大学を卒業しましたので、放送大学について説明します。

放送大学の情報コース

ちなみに私は、目的が違いますが、放送大学に3年次で編入し卒業しました。例えば大卒や中途退学等の方は単位が認定されるので、卒業を目指すなら3年次編入を行い情報系の単位を取得して卒業を目指すということもできます。卒業までの費用はHPによると77万円とあります。3年次編入をすれば費用は大雑把にいうと半額近くになるでしょう。多くのプライベートのプログラミングスクールがほぼ同程度の数十万円になっていますので、どうせやるなら学位の資格をとった方が励みになるでしょう。

「大学を卒業したからどうやねん」という話もあるのですが、資格をとったり大学を卒業したりするということは「計画的に物事を進めることができる」ということでその点をアピールすれば、経歴詐称を行うSES企業ではなく、いわゆるクライアント企業への就業も目指せるかと思います。

また、アメリカの企業は本来、プログラマーで採用するにしても「コンピュータサイエンスの学位」を求めています。これはいわゆる基礎学力を求めていることになります。私のこの記事では大学教育について批判していますが、そうはいっても改めてシラバスをみると現在受講する方にとっての理想を追求しているかと思います。

(強いて、僭越ながらダメ出しを行うとすれば「OS」と「プログラミング言語処理(コンパイラの作成)」とかはあった方が面白いかとは思います)

また、就業に際してですが、中途採用ということになりますとどうしてもハードルが上がるかと思いますが、「門前払いを食らう=SES企業」と考えて大丈夫かと思いますし、自社開発を行っている人材不足の企業にとっては「未経験者でも実力のある人」は歓迎するでしょう。

Step3 アルバイトを目指す

既に書きましたが、企業がなぜ「プログラマ」を正社員として入れたがらないか?「SESが跋扈するのか?」というと「プログラマとして雇い、プログラミングが出来ないと分かっても、安易に首が切れない」というのがあります。試用期間があるのでちゃんとしている会社はそこで判断をするでしょうが、「この人はプログラミングが出来ない」という判断をするのも日本の雇用慣行に馴染まないということが言えます。

一方で、アルバイトなら比較的楽に就業が出来るかと思います。私も大学生の頃、ゲーム会社や計測ソフトを作成している会社にアルバイトでプログラミングを行っていました。雇用者、被雇用者、両方にとって気が楽な面があります。

まとめ

「未経験がIT企業に就職できる」広告として氾濫していますが、例えば転職サイトなどは「転職者のその後」をどこまでケアしているか怪しいですし、未経験=スキルなしでもOKということではないです。

この話も嘘ではなく、むしろ「給料が出ているのかどうか不明ですが2か月間研修する」というのはむしろちゃんとしている方の会社になります。

経歴詐称はダメでしょうが、逆に「うちは経歴詐称はしません」と言われても、真の悪徳企業はそれを回避するでしょう。

また、今の多くの企業が実態として「法的にグレーな行為」を行っている面を鑑みると、個別の企業の問題ではなく、日本での働くことの問題としてとらえた方がよいかと思います。

ITエンジニアと名乗る人でも、プログラミングが出来る人と出来ない人がいます。これは「適性(向いている向いていない)」もありますが同時に「本人がどれだけプログラマーになりたいかという意欲(熱望)」もあります。「適性がない=プログラミングが出来ない」というよりも実際は「あきらめる」ということが多いです。

また、現場でのプログラミングは思った以上にプレッシャーが掛かります。リンクの方もそれが分かったので辞めたということもあるでしょう。

中長期的な就業を考えるとSESというのはお勧めは出来ないので、きちんと勉強して資格や学位を習得すれば必要以上の寄り道をしなくてもよいかと思います。

基礎がしっかりとしていれば時代が変わっても、AIが台頭しても、その変化についていくことも出来るようになるでしょう。

変数名は「AIにレビューさせろ」Part2(税込価格の回答例)

前回、前々回で、概ね言いたいことは言ったので与太話的にはOKなのですが、多くの日本人プログラマが経験するであろう業務アプリの開発を想定した変数の命名について、「アーキテクト」的な補足を行います。

前回、前々回の記事の要点をいうと「命名は主観的になりがちなので、ルールを決めない状況でのレビューは危険」、「初心者は先ずはプログラムを書くことを学習する」ということを言ったのですが、今回の要点は、広域だったり業務用語に対応する変数の命名というのは、「個人の主観ではなくチームとしてきちんと定義しましょう」という話になります。

コーディング規約とともにある「プロジェクト用語集」

コーディング規約については既に説明しましたが、一言でいうと「命名についての一般ルール」で主にスタイル(単語の書き方や熟語の書き方が主軸)のルールになるかと思います。

一方で、「プロジェクト用語集」なるものも存在します。これは、プログラマが予め知っておいた方がよい、専門用語や業務用語についての項目と説明があります。

プロジェクト用語の代わりとしてのDB定義書とその項目名のAIレビュー

もっとも、実態としては「カバーしている用語の数が少なかったり」「ピント外れ」だったりもありますし、多くのプロジェクトでは「そんなものは存在しない」です。実は「プロジェクト用語集」に準じるものとして、「データベースの定義書(スキーマ)」が挙げられます。例えばECサイトなら、商品テーブル、注文テーブルなどがあり、以下のようになるでしょう。

商品テーブル:Goods

商品ID(id)

商品名(name)

単価(price)

注文テーブル(Orders)

注文ID(id)

注文主氏名(orderer_name)

送付先氏名(shipping_name)

送付先住所(shipping_address)

送付先電話番号(shipping_tel)

税抜価格(sub_price)

税込価格(tax_price)

送料(sipping_fee)

合計価格(total_price)

注文明細テーブル(Order_items)

注文明細ID(id)

注文ID(oid)

商品ID(sid)

個数(number)

税抜価格(price)

(当たり前ですが、細かいところは端折っていますが)、最低限、このような項目があるかと思います。

まったくの初心者の方はついてこれないかと思いますが、送付先とか送料、合計価格などの名称は馴染みがあるでしょう。各々の項目に英語名がカッコ内にあります。大体、この英語名がDBのカラム名(テーブル名とあわせて、グローバル変数名のようなモノ)になります。今回はこの英語名をAIでレビューさせます。

さて、これをChatGPTにかけた結果がこちらになります。

https://chatgpt.com/share/695f48aa-9450-8006-ae08-f7941ab5e69c

上記はChatGPTとのやり取りですが、ChatGPT,Gemini,Copilotでレビューした結果(それぞれの推奨の名前)を表にまとめます(やり取りの詳細は省略します)。

| 元 | ChatGPT要修正 | ChatGPT推奨 | Gemini | Copilot |

| Goods | products | products | products | products |

| name | - | - | - | - |

| price | - | unit_price | unit_price | - |

| Orders | - | orders | orders | - |

| orderer_name | - | customer_name | customer_name | customer_name |

| shipping_name | - | - | - | - |

| shipping_address | - | - | - | - |

| shipping_tel | - | - | - | - |

| sub_price | - | - | - | net_price |

| tax_price | - | - | - | gross_price |

| sipping_fee | shipping_fee | shipping_fee | shipping_fee | shipping_fee |

| total_price | - | total_amount | total_amount | - |

| Order_items | - | order_items | order_items | OrderItems |

| oid | - | order_id | order_id | order_id |

| sid | - | product_id | product_id | product_id |

| number | - | quantity | quantity | quantity |

| price | - | unit_price | price_at_sale | - |

| - | - | subtotal_amount | - | - |

さて、このようにデータベースの定義ができますとおのずと、「これらを扱うプログラム」で上記のカラム名に対応する変数名は、当然カラムの英語名を使うことになります。ORMを使えば自然にそうなりますし、手でSQLを書くことになっても敢えて違う名称にする意味はないだけでなくバグにつながるでしょう。

もちろんですが、これは「ある種の理想論」になります。現実的には「カラムの追加削除や変更」があり、それに伴い、プログラム上の変数名とDBのカラム名が時間と共に徐々に異なっていくこともあるかと思います。それを直すかどうかはまた別問題になります。

レビュー時のプロンプトについて

プロンプトの与え方ですが、私の意見になりますが、このように「関連するものはまとめて問い合わせる」方がよいかと思います。サンプルはDBのテーブル定義になりますができれば全部を与えます。プログラミングの場合(作成したプログラム全体)を渡した方がよいでしょう。

これによりAIが、意図を理解して用語間(変数間)の調整も考えてくれます。

感触になりますが、バイブコーディングが実用化されようとしている現在、このような割と突っ込んだ問い合わせにもAIはちゃんと対応できます。

ちなみに、私の場合のように「ある程度名前が用意できる」人はプロンプトとして、

「致命的な間違いを指摘してください」、「海外でも通用する名前を提案してください」

とかにすれば良いかと思いますし、まったく名前が思いつかない人は

「英語名を提案してください」

とすればよいでしょう。

AIの評価について

表を見ますと

・致命的なもの、誤字(sipping_fee)

・不適切なもの(Goods, orderer_name, sub_price, tax_price, number)

・推奨されるもの(price → unit_price)

があります。命名は主観と書きましたが、AIも同様に個性があるようで微妙に違うのもがあります。これらをどう処理するかは、話し合って決めることになりますが、基本的には、誤字や誤訳のように致命的なものを直せばよいかと思います。

英語にない日本語名の訳について

ちなみに、tax_priceですが、表には出ていませんが、price_with_taxやgross_priceがあるのですが、そもそも「税込価格」という直接の対訳が無いようです。この対訳が無いという判断はAIではちょっと厳しいかもしれません。このあたりは命名を行う人の英語力ということになります。要はprice_with_taxのようにいかにも説明的な訳だったり、gross_price(合計金額)のように漠然とした訳を見たときに、『「税込価格」というのを海外ではあまり使わないな』と判断するのですが、これはこれで業務知識と英語力が問われるところです。

日本の場合、

・税率の違い(8%、10%)

・外税表示、内税表示がある

などがあります。海外でのこのようにしている国もあるのかもしれませんが、英語の名称(いかにも説明的な訳)を鑑みるとどうも税込価格と税抜価格をいちいち用語として区別することがないように感じられます。これらを踏まえて、ChatGPTと対話してみました。

https://chatgpt.com/share/695f63c1-7ef8-8006-a943-9e946dfce54c

完璧ではないですが、税込価格、税抜価格の候補として、

price_including_tax / price_excluding_tax

tax_included_price / tax_excluded_price

price_with_tax / price_without_tax

gross_price / net_price

base_price / total_price

があるようです。「これ!」という一組でなく、いくつもの組み合わせがあるということで、どれにするのかを決めるとともに、「このように変数名に対して複数の候補が考えられるときは、メンバー各位に命名を任せたらばらつく可能性がある」ということもプロジェクトリーダー・マネージャは頭に入れる必要があるかと思います。

Part2のまとめ

まとめますと

・データベースと関連付けられた名称や、グローバル変数等、複数の人間が関与する変数名は予め決めておいた方がよい。

・税込価格など「専門用語」の場合、対訳も専門用語の対訳にした方がよい(ただし常に対訳があるとは限らないので臨機応変にする必要がある)。

・複数の対訳が考えられるときは「どれを使うのかを」決めておく。できれば使わない候補を(使わない変数名)とすると無用な混乱を事前に防ぐことができる。

・人が作るアプリケーションは大体決まっていることがあるので、慣用表現(GoodsではなくProducts)があればそちらを使う

ということが言えるかと思います。

アーキテクトの仕事

あまり明確に言われていないかもしれませんが、以上のように考えながらスキーマ設計を行ったり、用語集の必要性を考えるのがシステムアーキテクトの仕事の1つになります。

変数名は「AIにレビューさせろ」Part0(初心者の方へ)

変数名は「AIにレビューさせろ」Part1を公開したのですが、同時にAIから

「これは初心者向けの記事ではないのでは?」

と散々、指摘を受けたので初心者とスクールで教えようとしている方向けに補足を行います。どちらが最初でも構いませんが、初心者の方は本記事を最初に読んだ方がよいかもしれません。

初心者の方

例えばですが、Google C++ スタイルガイドや、Linux Kernel 2.6 Documentation- CodingStyle を参照してみてください。変数名の記載の項目になります。

何を言っているかわからないかと思います。それが答えです。

という、哲学的な問答はやめてストレートに言いますと、「まったくの初心者の方は、まずはプログラミングの書き方を学習するべきであり、コーディングスタイル(変数の命名だけでなく、あるべきコードの書き方の基準)は、後回しにしてもかまわない」ということになります。つまり今は考えなくてよい(もし気になるのならAIに聞け)ということになります。

それでも、気になる方はもう一度Google C++スタイルガイドの「命名規則」を読みましょう。引用しますと、

・命名に関するスタイルルールはかなり恣意的なものです

・あなたにとってわかりやすいと感じるかどうかに関わらず、「ルールはルール」と考えるようにしてください。

ということです。これの意味するところを大げさにかくと、「変数名は「AIにレビューさせろ」Part1」の記事になります。

加えて、日本人に対する補足を行います。(通訳案内士の観点になりますが)、日本人というのは「言われなくても規律を守る」民族のようで、一方で欧米(というか民主主義の国の人は)、「自由が基本、必要ならルールを作る」という文化的な違いがあります。主にアメリカからくるルールを日本人に当てはめると、必要以上に日本人が守りすぎるという傾向があるので注意しましょう。という話です。

初心者から脱しようという方

上記の2つのスタイルガイドをみて、「言っていることは解る」という人はもう、命名規則については卒業ということになります。

「これでは不安」だという方は、一つ卒業試験をしましょう。上記の2つのスタイルは真逆のことを言っている部分がありますがどれでしょうか?

私が見つけた正解の1つは、

Linux Kernel 2.6のコーディングスタイルは、変数名の省略を許容しており、Google C++の方は許容していないということがあります。

(もっともどちらのスタイルもループカウンタは i でよいとしています)。

私の観点(理解)になりますが、これらの違いを補足すると、カーネルは基盤ソフトウェアで、Googleが作ろうとしているものはアプリケーションということも言えます。

コーディングの文化というか、作成しているもののレイヤーが異なります。

例を挙げると、変数の値を交換する swap関数 というものがありますが、Linuxの方はswap関数を作る方、Googleの方はswap関数を使う方ということです。

swap関数を C言語風に 書くと

void swap( int *a, int *b) {

int t = *a;

*a = *b;

*b = t;

}

となるかと思います。ここで、a,b,tと出ましたが、これに対して「変数名が、意味のない1文字だろ!」という人は(0ではないかと思うが)私の周りではいません。逆にここで変数名に対してとやかく言う人とは距離をとった方がよいです。(実は変数名以外には問題があります。ヒントは型、エラー処理あたりです)。

一方で、Googleの方は、swap関数を使う側、例えば、

swap( oldMachineStatus, newMachineStatus);

と言ったコードにフォーカスを当てているということになるかと思います。

言っていることは解るが釈然としない(初心者の方)

コードコンプリートやリーダブルコードなど実績のある書籍を読むことをお勧めします。

「1文字変数はダメ。booleanは○○。」と言ったような断片的な情報ではなく、「なぜこのように命名すると良いのか?」についてできるだけ主観を抑える努力を用いて書かれているでしょう。

また、上記のようなスタイルガイドも併せて読むことを勧めします。書籍やガイドによって矛盾点が見つかります。それに対して『自分はどうするか?』と自問してみましょう。

2026年現在確認できる多くのコーディングスタイルでは、ループカウンタには i でよいとしていますが、意味のある名前にしましょうという書籍もあるようです。「○○にこう書いてある」ではなく、あなたの正解を見つけてみましょう。

「能書きはいいからお前はどうしているんだ?」という方

(Grokの指摘を受けての追記)私自身ですが、アマチュア時代を入れると40年以上プログラミングをやっており、使った言語も、BASIC、アセンブラからC/C++、Java、perl, php, Ruby、python, ADPと多岐にわたるので、「これ」と言った基準はないです。と言っても傾向はあるのでご紹介します。基本的にlinuxのコーディングガイドが近いかもしれませんが、業務アプリも作成するので混ざっています。下記を見てもらえますと私が「1文字変数はNG」、「booleanはis/has」と言われると反発する理由が良くわかるかと思います。

- 慣例、ルールがあればそれに従う。自分で作る場合は英語で名称を考える。

- 名前付けの優先順位

グローバル変数、メンバ変数、引数、ローカル変数の順で優先順位が下がる(適当な名前でよい)

グローバル関数名、クラス名、メンバ関数名の順で優先順位が下がる

※名前空間は今のところ使用していないが、徐々に意識するようにしたい。 - 変数名は名詞が基本、もちろん内容によって形容詞、動詞を使うこともある。

- 関数名、メソッド名は動詞が基本、以下同様

- クラス名は、名詞が基本、以下同様

- 1文字2文字変数については、ローカル変数で慣用的に使うことがある

a, b, c ・・・抽象的な値を表現するとき

v1, v2, v3 も同様に抽象的な値を表現するとき

c, cnt ・・・ ループカウンタ

f, flg ・・・フラグ、fは、まれにファイルポインタでも使う

h ・・・ ハンドル(低レベルI/Oが返すIDのようなもの)

i, j, k, l, m ・・・ループインデックス

n ・・・ (next)の略

p, q ・・・ ポインタ

s ・・・ 合計

t ・・・ テンポラリ変数、時間(秒)

k / v ・・・ (マップの)key value

u ・・・ ユーザID

r ・・・ 戻り値

x, y, z ・・・ 座標

そのほかテンポラリ性の高い変数は、英単語の先頭1文字の名前を付与することもあります。 - 略称、非略称

DBのカラム名、グローバル変数、グローバル関数、クラス名のようにグローバル性が高い名称は非略称、その他は適宜略称を使う - 単語の区切り

複数の単語を区切るときの作法として、キャメルケースを使うか(区切りで大文字にする)、スネークケース(アンダーバー'_'で区切る)かがある。

モダンな言語(Java以降)はキャメルケース

アセンブラ,C,C++は、スネークケース

グローバル変数、グローバル関数、クラス名はキャメルケース、ローカル変数、メンバ変数はスネークケースと混ぜて使うこともある。

略称変数の場合、そのまま結合することやプレフィックス、ポストフィックスとして使うこともある。

nstatus

namep - 業務アプリの例はPart2を見てもらえればと思います。

実践

さらに、実際のコードがどうなっているかを調べることも重要です。

以下、Linux kernel 6.18.3 で適当に選んだファイル(acct.c)からの変数名(と引数名)を出現順で10個を列挙します。

acct

sbuf

p

ns

res

pin

work

acct

file

name

私には大変馴染み深い名称ですが、皆様どうでしょうか?

これだけだと何なので、同プロジェクトから適当に選んだpythonのファイル(check-perf-trace.py)からの変数名(引数名)を10個ほど列挙します。

event_name

context

common_cpu

common_secs

common_nsecs

common_pid

common_comm

common_callchain

vec

call_site

理解できるかはともかく、分かりやすい名前になっているかと思います。

それでもモヤモヤする人

ここまでで述べていない論点としては、「プログラミング言語」の言語的な側面があります。我々は言語を使うときに「単語」を使っておりますが、いちいち命名をする機会はあまりないかもしれません。命名と言えば、子供の名前など「固有名詞」が頭に来るかもしれませんが、どちらかというと「数学や物理の計算式の変数」だったり「作文の章立ての題名」だったり「その間の感覚のもの」だったりします。いずれにしても「内容を簡潔に説明するもの」として命名が存在しますが、プログラミングは文学ではないのであまり深入りはやめましょうという話になります。

変数名は「AIにレビューさせろ」Part2(税込価格の回答例)