変数は「箱」か「名札」か?― 初心者教育から束縛モデルまでを考える

以前、「変数は箱か名札か?」で動画を上げたのですが、あまりアクセスはなかったのですが、最近少しアクセスがあり、改めて見たら面白かったので、もう少し突っ込んでまとめてみました。

プログラミング教育の現場では、今も昔も「変数とは何か?」が最初のハードルです。

伝統的には「変数は値を入れる箱」と説明されますが、

最近では「変数はオブジェクトに貼られた名札(ラベル)だ」と主張する声も聞かれます。

一見、単なる比喩の違いのように見えますが、

この議論の背後には、プログラミング言語の理論と設計思想の根深い違いがあります。

ここでは、初心者教育から理論的背景、そして実用上の含意までを整理してみます。

Ⅰ. 初心者教育での「箱」モデルの意義

最初に登場するのが、もっとも直感的な「箱」モデルです。

変数とは、値を入れておく箱である。

a = 1

b = a

a = 2

このとき、a の中身を 2 に変えると、b の値はそのまま 1。

学習者は「箱に入れた値を取り出して使う」イメージで簡単に理解できます。

C や C++ のように、メモリ上の領域が実際に割り当てられる言語では、

この比喩はきわめて正確であり、教育的にも有効です。

Ⅱ. 「名札」モデルの登場と混乱

一方で、Python や JavaScript では、変数の実体がやや異なります。

これらの言語では、変数はオブジェクトへの参照を持つ仕組みであり、

代入は「名札を貼り替える」動作に近いのです。

変数は、オブジェクトに貼る名札である。

a = [1, 2, 3]

b = a

a[0] = 9

ここで b を出力すると [9, 2, 3]。

箱モデルでは説明しづらく、「名札モデル」の方が合うように見えます。

しかし、注意すべきはこの比喩も完全ではないという点です。

配列の各要素 a[0] にまで「名札」を持ち込むと、

今度は配列の連続性やメモリ構造のイメージが崩れてしまいます。

結果として、初心者をさらに混乱させることもあるのです。

Ⅲ. C/C++が示す「共存モデル」

C や C++ では、値型と参照型(ポインタ型)が共存しています。

int a = 1;

int &r = a;

このとき r は a の別名であり、どちらを変更しても同じ領域が変化します。

つまり C++ は、「箱」と「名札」の両方の性質を明示的に区別できる言語です。

教育的にはこの構造が非常に有益で、

物理的なメモリ構造と論理的な参照概念の橋渡しを学ぶことができます。

ただし、ポインタや参照はプログラミングの初心者にとっては難しい概念である。

Ⅳ. 関数型言語における「束縛モデル」

さらに理論的な世界へ進むと、

「変数は値を入れるものではなく、“値(あるいは式)に束縛される名前”だ」

という考え方が登場します。

束縛(binding)=変数と式の対応を定めること。

Haskell などの関数型言語では再代入ができず、

変数は一度束縛されたら変更できません。

x = 1

y = x + 2

このとき x や y は「箱」ではなく「式の定義名」です。

評価は遅延的に行われ、必要になるまで実際の値が求められません。

この仕組みは理論的には非常に美しく、

純粋関数・副作用の排除・数学的推論のしやすさといった利点をもたらします。

Ⅴ. 束縛モデルの強みと限界

束縛モデルの最大の利点は、式そのものをオブジェクトとして扱える点です。

たとえば、自動微分やDSL(ドメイン固有言語)の分野では、

式構造を保持して解析・変換する必要があります。

しかしその一方で、束縛モデルには現実的な制約もあります。

| 項目 | 束縛モデル(遅延評価) | 参照モデル(即時評価) |

|---|---|---|

| 抽象性 | 高い | 低いが直感的 |

| 実装効率 | 低い(オーバーヘッドあり) | 高い |

| デバッグ | 難しい(評価タイミング不明) | 容易 |

| メモリ予測 | 困難 | 明確 |

結果として、実用言語の多くは参照モデルを基本にし、

必要な箇所だけ束縛的な振る舞いを導入する設計を採用しています。

Ⅵ. 束縛モデルが主流にならなかった理由

-

- パフォーマンスとメモリ効率の問題

遅延評価や式構造の保持にはコストがかかる。

- パフォーマンスとメモリ効率の問題

-

- 最適化の困難さ

コンパイラが静的解析しにくく、最適化しづらい。

- 最適化の困難さ

-

- デバッグや可視化が難しい

どの時点で評価されたかが分かりづらい。

- デバッグや可視化が難しい

-

- 実際に必要なケースが限られている

自動微分やDSLなど一部領域に限定される。

- 実際に必要なケースが限られている

Ⅶ. 現代的アプローチ:必要な部分だけ「束縛的」に

今日では、C# の Expression<T> や

Python の sympy / jax、

C++ の Expression Template など、

必要な箇所だけ束縛モデル的挙動を模倣する仕組みが採用されています。

つまり、

「束縛モデル全体を採用するのではなく、

その一部を道具として使う」

という方向に落ち着いています。

Ⅷ. 教育的まとめ:段階的理解のすすめ

| 学習段階 | 目標 | モデル | 教育上の重点 |

|---|---|---|---|

| 初級 | 値の代入と操作の直感的理解 | 箱モデル | シンプルな心象で理解する |

| プロ(中級) | メモリと参照の関係を理解 | 箱+参照モデル | オブジェクト共有・ポインタ・参照 |

| 研究レベル | 抽象的な束縛・遅延評価・純粋関数 | 束縛モデル | 数理的抽象化・関数をデータとして扱う |

Ⅸ. 結論:「名札」は“箱”を超えるものではない

「名札」や「束縛」という比喩は、

実行環境や抽象化の観点を説明する一つの手段に過ぎません。

しかし、それを「箱より優れている」と主張するのは誤りです。

比喩はあくまで教育のためのツールであり、

言語設計の本質はメモリ・参照・評価戦略の選択にあります。

実務的な観点から見れば、

「箱モデル+参照の理解」で十分に事足り、

束縛モデルは特定分野での理論的・実験的意義を持つに留まります。

最後に:比喩の目的を取り違えない

変数を「箱」と呼ぶのも、「名札」と呼ぶのも、

プログラミングという抽象世界を理解するための足がかりに過ぎません。

重要なのは「どの比喩を使うか」ではなく、

その比喩がどの抽象化層を説明しているのかを意識することです。

プログラミング教育において本当に求められるのは、

比喩をめぐる正しさの議論ではなく、

学習者が言語の階層構造(値 → 参照 → 束縛)を自然に昇っていけるように導くこと

なのかもしれません。

この文章は、ChatGPTとの共同作業により作られています。

エンジニアと非エンジニア

―「staticおじさん」というモデルが歪められた物語―

「staticおじさん」という言葉が生まれたのは、十数年前のあるネット記事がきっかけだった。

とあるエンジニアが、「オブジェクト指向がわからない」と率直に書いた。

コメント欄では賛否が分かれ、議論は次第に激しさを増していった。

やがて、その人物の主張の一部だけが切り取られ、「オブジェクト指向を理解できない頑固な人」というレッテルが貼られた。

その象徴的な呼び名として登場したのが「staticおじさん」である。

つまり、“staticおじさん”にはモデルが存在した。

だがその人物は、もともと技術を語っていただけだ。

しかし、ネット文化は誠実な議論よりも“わかりやすい敵”を好む。

その結果、個人の発言が物語化され、「古い技術に固執する老害エンジニア」という虚像が作られていった。

オブジェクト指向の議論という技術的テーマが、いつしか「世代対立」「価値観の断絶」といった社会的物語にすり替えられたのである。

“理解しようとしない人”という構図は、読む人に安心感を与える。

自分は「新しい側」に立っているという錯覚をくれるからだ。

こうして、一人のエンジニアの誤解が、ネット全体の“物語”に変わっていった。

勉強会と「リアルな虚像」

やがて、この物語は一部の勉強会にも持ち込まれたことがある。

勉強会自体は知識を共有する素晴らしい文化だ。

ただ、非エンジニアや若手が参加する場では、

「staticおじさん=古い考えの象徴」というイメージが語られることがあった。

そこには、本来の人物像も、元の記事の文脈も存在しない。

ただ、「static関数を使う」「オブジェクト指向に懐疑的」という特徴だけが切り出され、

“そういう人たち”というステレオタイプとして再生産されることがあった。

実際、当時の技術コミュニティでは、

「なぜそう考えるのか」よりも「どちらが正しいか」が重視されていた。

正解主義の文化の中で、

“反対意見を持つ人”は「理解できない人」として扱われた。

そしてそれが笑い話として語られることで、

“老害”という言葉が社会的な正義の衣をまとったのである。

「staticおじさん」は誰だったのか

本当の“staticおじさん”とは誰だったのか。

それは、一人のエンジニアの名前ではなく、

「自分の考えを曲げずに語ろうとした人」そのものだったのかもしれない。

技術は時代とともに変わる。

だが、変わらない信念や疑問を持ち続ける人は、いつの時代にもいる。

その存在を“老害”と切り捨てた瞬間、

私たちは「考える自由」そのものを失う。

オブジェクト指向のメッキが剥がれた今、

私たちはもう一度、あの議論を思い出すべきだ。

それは「正しさ」の争いではなく、

“責任ある思考”をどう持つかという問いだったのではないか。

責任ある物語へ

物語は人を動かす力を持つ。

だが、嘘の物語は、いつか誰かの現実を壊す。

「staticおじさん」という言葉を笑ったあの日から、十数年。

オブジェクト指向の理想は現実に疲れ、

AIがコードを書く時代になろうとしている今、

私たちはなお物語を作り続けている。

だからこそ、今こそ「責任ある物語」が必要だ。

誰かを貶めることで安心を得る物語ではなく、

異なる立場を理解し、語り合う物語を。

それが、技術文化を再び人間の手に取り戻す唯一の道だろう。

この文章は、ChatGPTとの共同作業により作られています。

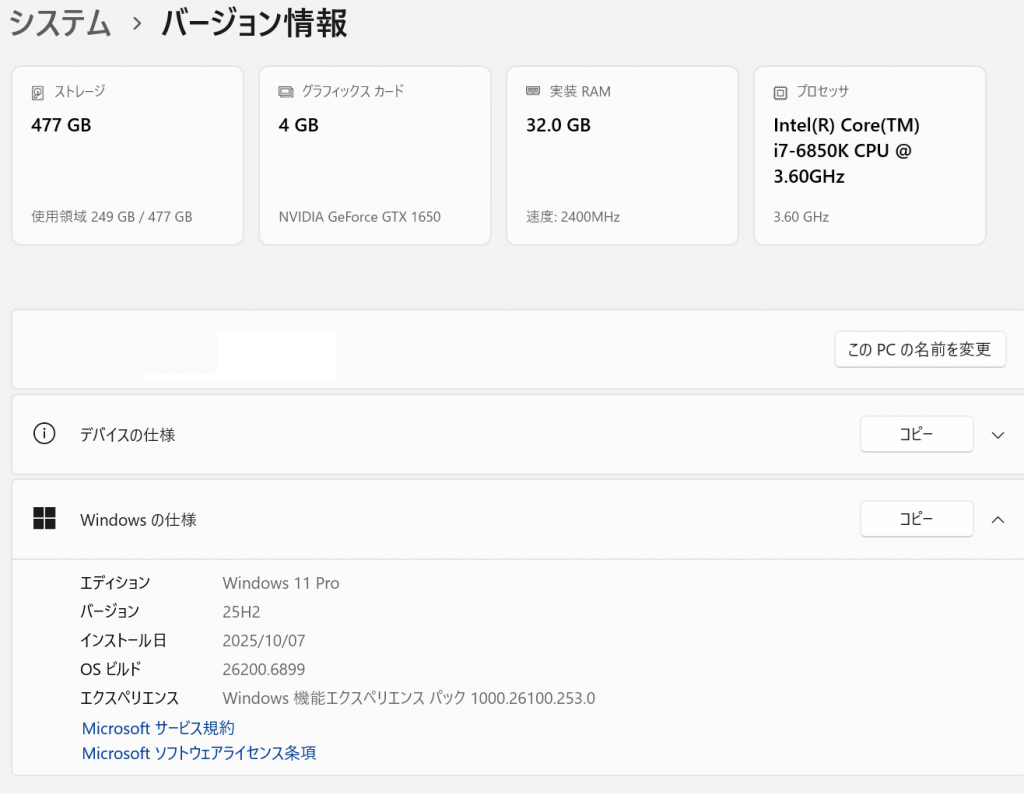

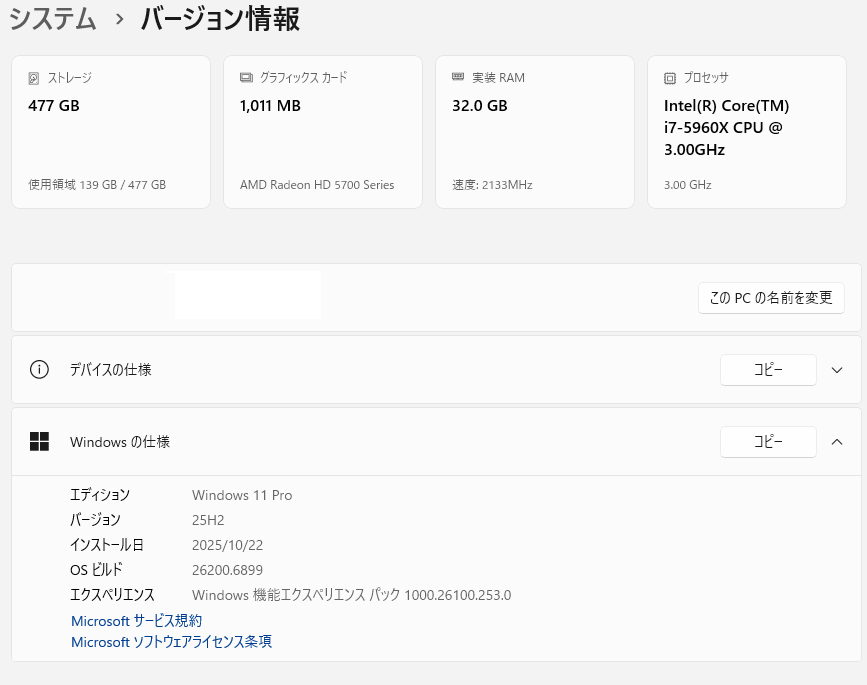

我がマシン達のWindows 11 25H2のインストール状況(2025/10/23)

Windows 11 の25H2がリリースとなり、我がマシンたちにインストールし始めました。その状況

2025/10/23 現在(アップデート完了)

Ryzen 9 5950X:25H2を新規(22H2→23H2→24H2→25H2(破損)、25H2(新規))

Ryzen 9 3950X : 24H2 → 25H2

Core i9-10980XE : 24H2 → 25H2

Core i7-7820X : 24H2 → 25H2

Core i7-6950X : 23H2 → 25H2

Core i7-6850K:23H2 → 25H2

Core i7-5960X:23H2 → 25H2

Core i7-4960X : 24H2 → 25H2

Core i7-990X : 24H2 → 25H2

Win11 25H2を新規インストール予定

Core i7-3970X

正解主義の文化とプログラミング教育の危うさ

―「考える力」と「信じる安心感」のあいだで―

前回は「staticおじさん」現象を手がかりに、

ネット社会における“同調の構造”と“技術信仰”について考えました。

今回はそこから一歩進めて、

「なぜ私たちは“正解”を求めすぎるのか?」というテーマを扱ってみたいと思います。

「正しい答え」を求めすぎる社会

技術の世界、とくに日本のエンジニア文化では、

「正しい答えを知ること」自体が目的化してしまう傾向があります。

これは学校教育の影響が大きいでしょう。

正解が一つに定まるテスト文化の中で、

「悩むこと」や「保留すること」が評価されにくかった。

プログラミング教育にもその名残があります。

クリーンアーキテクチャ、デザインパターン、SOLID原則……

“正しい書き方”は数多く提示されますが、

それらがどんな文脈で、どんな痛みから生まれたのかを学ぶ機会はほとんどありません。

結果として、手法は暗記され、思想は抜け落ちる。

そして、「何が正しいか」だけが一人歩きするのです。

「正しさ」の呪い

こうした文化の中で、「正しさ」は一種の呪いになります。

何か新しい設計を提案すれば、すぐに「それは間違いだ」と反応が返ってくる。

それが本当に間違いなのかどうかではなく、

“教科書(コードコンプリート)に書かれていない”というだけで排除されるのです。

この現象の根底には、「考えることの恐怖」があります。

自ら考えるという行為は、

自分の中に“わからない”を抱えることでもある。

しかし、わからないままでいることに耐えられない人々は、

「答えを持つ人」に安心を求めてしまいます。

それが宗教のように“信じる技術文化”を生むのです。

プログラミング教育の逆説

教育現場では、「考える力を育てる」と言われます。

しかし、現実には「模範解答を暗記する力」が評価されがちです。

プログラミング教育においても、

“どの言語を使うか”“どの設計が正しいか”といった形式面に議論が集中し、

「なぜそうするのか」「どんな痛みを避けたいのか」といった

本質的な問いが置き去りにされています。

たとえば、「グローバル変数は悪」という常識があります。

しかし、それがどのような歴史的背景で「悪」とされたのかを知る学生はほとんどいません。

そこに文脈がないまま、「禁止事項」としてだけ教えられる。

それでは“思考するエンジニア”は育ちません。

「正解」よりも「判断」

これからのプログラミング教育、あるいは技術文化全体に必要なのは、

「正解を教える」ことではなく「判断を育てる」ことだと思います。

正解は、過去のある時点で有効だった一つの答えにすぎません。

しかし判断とは、目の前の状況・制約・目的に照らして、

「今回はこうする」と決めることです。

そしてその判断の積み重ねが、経験であり、設計力になります。

つまり、“正しさ”は借りられるが、“判断”は自分でしか育てられない。

その違いを理解しないまま、

「正解主義」に取り憑かれた技術文化はいつまでも他人の理想を追い続けるだけです。

「考え続ける」という勇気

結局のところ、プログラミングとは「考え続ける行為」です。

最適解など存在せず、昨日の正解が今日には不適切になっていることも珍しくありません。

それでも、他人の正解にすがらず、

自分の頭で考え続ける――その不安を抱えながらも歩み続けること。

それこそが、技術者(エンジニア)としての誇りであり、自由の証なのではないでしょうか。

この文章は、ChatGPTとの共同作業により作られています。

「staticおじさん」現象とは何だったのか

―「クソコード」批判に姿を変えたネット社会の同調圧力―

前回、「クソコード」という言葉がバズワード化していることについて触れました。

今回は、少し歴史をさかのぼって「staticおじさん」現象を振り返りながら、

“コードの正しさ”がどのようにして社会的な信仰に変わっていったのかを考えてみたいと思います。

「staticおじさん」というレッテル

「staticおじさん」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

2010年代初頭、オブジェクト指向が声高に唱えられていた時代、

C言語的な書き方――たとえばstatic関数やグローバル変数――を使い続けるベテランエンジニアを

揶揄するために生まれたネットスラングです。

当時、オブジェクト指向は“正しい設計思想”として教育現場でも現場でも広まり、

メソッド呼び出しこそが美徳であり、static(関数)を使うことは“時代遅れ”だとされていました。

しかし今振り返ると、彼ら(staticおじさん)が使っていた手法の多くは、

単なる無知ではなく、実務的な妥協や効率化の知恵だったように思えます。

プロジェクトの制約、納期、パフォーマンス、チーム構成――

そうした現実の制約を理解したうえで“あえて”選ばれた手段であったことも少なくありません。

「信仰」としてのオブジェクト指向

オブジェクト指向の時代には、「staticを使うのは悪」という単純な善悪構造が形成されました。

その背景には、エンジニア教育や資格試験、ネット上の設計論争などを通じて

「OOPこそが唯一の正解」とされる雰囲気があったのです。

この構図は宗教的です。

人々は“正しい設計”を信じることで安心し、

他者の異なるやり方を排除することで、自分の信仰を強化していきました。

それは技術的な議論というよりも、

「自分が正しい側にいる」という心理的な安定を得るための行為でもあったのかもしれません。

繰り返される「同調の構造」

staticおじさんを笑っていた人々が、

いま“クソコード狩り”をしているとしたら、

それは同じ構造の繰り返しです。

かつて“staticおじさん”を嘲笑していた人々の中には、

いま現場を離れてしまった人も少なくありません。

壮大なオブジェクト指向の実験の果てに、

多くのプロジェクトが炎上し、多くの人が疲弊しました。

その中で「失敗の原因は古いやり方にある」として、

staticを使う人々が“悪役”として語られたのです。

時が流れ、オブジェクト指向の幻想が薄れた今、

新たな“敵”として登場したのが「クソコード」でした。

コードの品質を語ること自体は重要ですが、

他者のコードを嘲笑し、排除しようとするその姿勢は、

十年前の“staticおじさん狩り”とまったく同じ構造をしています。

人を揶揄する文化は定期的に生まれ、やがて消えていきます。

そのたびに誰かが傷つき、誰も幸福にはならない。

そこに残るのは、「正しさ」を求めすぎた社会の冷たさだけです。

「正解主義」とどう向き合うか

この現象の根には、「正解を求める文化」があります。

多くのエンジニアは、「何が正しいのか」を明確にしたいと願います。

しかし、プログラミングという行為の本質は、

常に“仮の正解”を探りながら進む試行錯誤の連続にあります。

「わからないままにしておく」ことを許せない風潮は、

議論を貧しくし、思考を停止させます。

結果として、「○○はクソ」「△△は正義」という単純化が進み、

技術が信仰へと変わっていくのです。

次回予告

次回は、こうした「正解主義」の文化がどのようにしてプログラミング教育や職場文化に根を下ろしていったのかを掘り下げ、

「正しさ」と「自由な思考」のバランスを考えてみたいと思います。

この文章は、ChatGPTとの共同作業により作られています。