我がマシン達のWindows 11 25H2のインストール状況(2025/11/1)

約一か月にわたり続けてきましたが、一通りWindows11 25H2にできました。

2025/11/1 現在(アップデート完了)

Ryzen 9 5950X : 25H2を新規(22H2→23H2→24H2→25H2(破損)、25H2(新規))

Ryzen 9 3950X : 24H2 → 25H2

Core i9-10980XE : 24H2 → 25H2

Core i7-7820X : 24H2 → 25H2

Core i7-6950X : 23H2 → 25H2

Core i7-6850K : 23H2 → 25H2

Core i7-5960X : 23H2 → 25H2

Core i7-4960X : 24H2 → 25H2

Core i7-3970X : 25H2(新規)

Core i7-990X : 24H2 → 25H2

今回は、いわゆるイネーブルメントパッケージを使わないで25H2のISOからアップデートしました。

今のところ、感じている不具合ですが、画面のスケーリングを150%にしているディスプレイでディスプレイ電源OFF→ONの復帰時にスケーリングがおかしくなる(一部のウインドウが100%になる)、たまにデスクトップのアイコンの位置が変わる、がありますが、それ以外は動いているようです。

業務アプリを動かすマシン(Core i7-6850K)のOSもバージョンアップしたのですが、半分ぐらいのアプリで不具合は出ていません。残りの半分はe-taxとかになるのでしばらくは使わないので使うときに不具合があればその時の最新バージョンを再インストールになるかと思います。

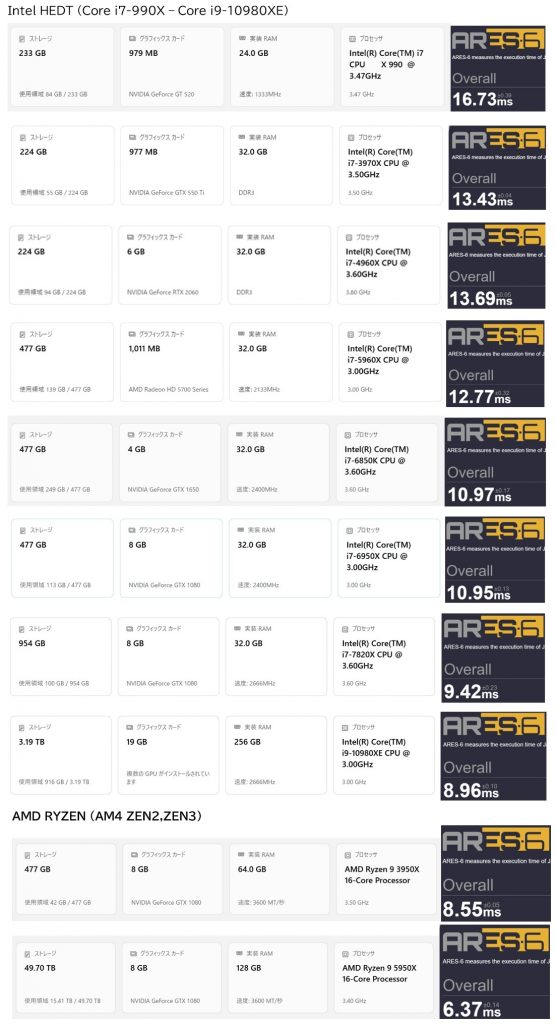

これで、Intelの黄金時代(2010年代)のHEDT(初代Core i7から10代目のCore i9)のOSがすべてWindows11になりました。というわけで、Ares-6のOverAllの結果(数字が小さい→性能が高)とともに各マシンのシステム情報を以下に

計測はChrome(バージョン141.0.7390.123)で行っています。Chromeですがバージョンが上がるたびにJavaScriptの性能が上がっているようで、比較を行うにはChromeのバージョンを揃える必要があります。

Ares-6ですが、基本的にシングルスレッド性能の比較になります。マルチスレッドの比較も機会があれば行おうかと思います。値の推移を俯瞰すると順調に性能が上がっていることが分かります。AMDのZEN2、ZEN3も比較の為に結果を出しています。Ares-6ですがややAMDに有利なようです。体感ではCore i7-7820XやCore i9-10980XEですがほぼZEN2のRyzen 9 3950Xと同じパフォーマンスかと思います。

Windows 10 のサポート終了に備える(ドラフト)

Windows 10のサポートは2025年10月14日に終了するとのことです。あと2か月を切りましたが、実際にはこの日が最後のWindowsアップデートということで、『この日以降しばらくは使えるのでは?』といつも思わなくはないが、手許のマシンは全て他のOSをインストールし、Windows10を載せているマシンはなくなりました。最後のマシンは、Core i7-980XのマシンをCPUを990XにアップグレードしたついでにOSもWindows11にアップデートしました。

ということで来るべきWindows10のサポート終了に向けての対応をまとめてみました。以下、お勧め順になります。

(1) ESUを使う(泣きの1年延長)

マイクロソフト社は、Windows 10 のESU(拡張セキュリティアップデート)を低価格または条件を満たせば無料で提供するとしています。これにより1年間は、Widnows10を利用できます。

ESUは従来のOSでも提供されていましたが、法人向けと記憶していますが、Windows10に関してはコンユ―マーにも大々的に提供されます。 ちなみに無料でESUを使う方法についてはここが詳しいです。

当初のアナウンスではESUの無料での利用(Microsoft Rewards、1000ポイントを使用)は、個人ユースのみとありまして、私の場合はプロユースだったのでこれはスキップしました。

(2) Windows11を使う

従来の慣例(発売日から10年)からいうと、Windows11は、2031年頃までは使えると予想できるので、Windows11を試す方法もありえます。

ただし、非対応PCにWindows11をインストールすると、サポートから外れることとなります。つまりトラブルが起こってもマイクロソフトは助けてくれないことになります。とはいってもChromeOSやLinuxについてもトラブルが発生した場合は基本的に自助努力が必要ということで、この点ではあまり変わらないともいえます。

さらに非対応PCの場合、年1に発生する大型アップデートが行われないのですが、昨今のトラブル事例を鑑みますと、却って大型アップデートがスキップされるので好都合ということも言えます。

Windows 11の対応PCは概ね、TPM2.0、セキュアブートをサポートし、第8世代 Core i以降(インテル)、第2世代Ryzen以降(AMD)のCPUとなります。インストール時にこれらの条件のチェックが入ります(クリーンインストール時はCPUの要件はチェックされない)が様々な方法でチェックを回避できます。

2025年8月時点では一番簡単な方法は、Rufusというツールを使って、Windows11のISOファイルからUSBメディアを作るとこれらのチェックを回避したインストールメディアを作ることができます。

これでも残念ながら古いCPU、Core 2 DuoやCore 2 Quadやそれより古いCPUにはWindows11をインストールすることはできません。

Windows 11 の要件については、色々ニュースもあったのですが(https://youtu.be/rg0ol-7RpvA、https://youtu.be/0fe0xRgVgWg)、ややこしいのは上記の条件が回避可能というところで、さらにい最近のYoutube界隈では『Windows11の要件が緩和された!』とかいう動画もちらほら散見され、『本当のところはなんやねん』と気になるかと思います。

推測の域ということになりますが、Windows Server 2025 のシステム要件、がヒントになります。Windows Server 2025は、Windows 11 24H2と同じビルド番号(26100)を持っており一卵性の双子ということで、Windows 11 24H2の『本当(?)のところの要件』は、Windows Server 2025と同じということができます。これによると、セキュアブートもTPM2.0 も必要なく、CPUの要件はインテルでは初代Core iからということになります。

現実的には古いマシンで上手くインストールすることができない非対応のマシンがあるので、そういう場合は、諦めるしかないです(そういうことでの非サポートということは意味があります)。

現在分かっているトラブルと対応方法ですが、古いRealtekのネットワーク(オンボードのもの)でケーブルをつないだ状態で、Windows11をインストールするとBSOD(ブルースクリーン)となり再起動を繰り返すことになります。回避方法の一例は他のネットワークカードやUSBのイーサネットアダプターにケーブルをつないでWindows11をインストールしBSODを回避することが挙げられます。その他、この動画が役に立つかもしれません。

その他、こういうトラブルも報告があります。こちらはRealtekのサウンドになります。

非対応マシンにWindows11をインストールするとパフォーマンスが下がるとかいう話がありますが、私が触った感じではそういうことはありません。

まとめると、

Windows2025の要件に合致しないマシン(CPU)では、Windows11は動かないと考えてよい。

Windows11の要件に合致するマシンは動くと考えてよい(動かない場合はサポートが受けられる)。Windows2025の要件に合致してかつWindows11の要件に合致しないマシンは、動くかどうかわからない。動かない場合は自力で解決または諦めるしかない。

ということになります。

(3) ChromeOS (flex) に移行する

もし、使っているマシンがノートPCで、ほぼブラウザとGmailしかしないということであれば、ChromeOS(flex)に乗り換えることもありです。

実際に非力なマシンでも、Windows10以上にChromeOS (flex)は軽快に動作します。さらに、DebianをChromeOS上で使えるので、プログラミングも可能です。

以下の欠点はあるのですが、私は、持ち運び用のノートPC(NEC PC-VKT12H)に、ChromeOS flexをインストールして半年ほど使っています。私の場合は、リモートデスクトップクライアントを入れて、遠隔でメインマシンにつないで使用しています。

ChromeOSの欠点としては、割と動かないマシンがある、例えば、手許のCore i9-10980XEでは起動しませんでした。

他にはSDカードの読込に難があるようで、Chrome OS flexのノートPCに、マイクロSDを挿して数百のデジカメの写真データをコピーしようとして猛烈にスローダウンしました(30分程待ってコピーが終わった)。

さらにいうと互換性・移行については自己責任で、ChromeOSをインストールするということは新規インストールになるので、ディスクが消去されます。データについては別途バックアップをとる必要があります。またお使いのアプリの代替のものがChromeOS上にあるか調べる必要があります。これについては初心者にとっては敷居が高くなりますので覚悟が必要となります。

(4) Linuxに移行する

常にWindowsのオルタナティブとして君臨しているLinuxですが、同時にオープンソースの世界(≒カオス)を見せつけてきたということで初心者にはキツイものがあるかと思います。しかしながら最近では人気のディストリビューションが出てきて、Android(Linuxをベースとしている)の普及もあり、そろそろ初心者にもやさしいものが出てきたのではないか?と思います。

ちなみにディストリビューションという単語がわからなない場合、Linuxに移行するのは厳しいかと思いますので敢えて説明はしません。

お勧めというか私が使っているディストリビューションは、UbuntuとQ4OSになります。他には、ディストロウォッチのここや、ここをみてお好きなディストリビューションを探すのもよいかと思います。

Linuxの欠点としては、なんやかんやでGUIのパフォーマンス・出来がが悪い(誤解されるとなんなので言うとベースのカーネルは悪くないが、経験上、GUI等を構築すると結局Windowsと比べてパフォーマンスが劣る。)よく古いマシンにLinuxを入れてという話がありましたが、今のLinuxは十分に重く残念ながらWindowsの代替と期待しすぎると残念な思いをするかもしれません。加えて、自力でサポートをしなければならなく、Windows11を非対応PCにインストールする以上にLinuxのインストール&セットアップは難しいかと思います。さらにOSのインストール後にChromeをインストールするにはどうするか?とか、については初心者にとっては一筋縄ではいかないものがあるかと思います。もっとも、こういったことはITのプロを目指す方にとっては一つの登竜門でもありますので、プロを目指す方は是非試してみた方がよいとも言えます。

Linuxをインストールすることについてはデータ移行・互換性についても自己責任で、データについては別途バックアップをとった方がよいです。またお使いのアプリの代替のものがお使いのディストリビューション上にあるか調べる必要があります。もっとも多くの場合、代替のアプリを見つけることができるかと思います。

(5) 番外編(LTSC、Windows Server)

長期サポートバージョンということで法人向けには、Windows 10 LTSCというものがあります。これは一般の方は入手しずらいかと思いますが、2027年1月までサポートされます。

その他、Windows Serverの場合、もう少し期限が延長されます。各バージョンのWindows Serverのサポート期限は、

Windows Server 2016 2027年1月

Windows Server 2019 2029年1月

Windows Server 2022 2031年10月

Windows Server 2025 2034年10月

となっています。このうち、2016、2019、2022がWindows10を元にしており、2025がWindows 11を元にしています。

業務用のサーバーになりますが、私の手元には、Windows Server 2019と2025があります。2025の方には、Broadwell(第5世代相当)のXEON E5 2696 V4で運用しています。

これらはパッケージが入手できるかと思います(2025は今のところ見当たらないですが・・・)。が、2019は18万円ほどで、2025は追加のコアライセンスもあり30万円を超えました。(最近円安もあってかサーバーの値段が上がっています)。

昔(Windows Server 2003や2008)の頃は概ね10万円程度で買えたサーバーOSですが、ここ15年で大分値段ががりました。

動画編集時代のディスクの構成

最近色々やることがありまして、与太話の方が進んでいないのですが、そのネタ&自分自身の覚書ということで、記事を書きます。時間があればこれを動画にしたいと思っています。

私のメインPC(RYZEN9 5950X, メモリ128GB)は、主にプログラミング、動画編集、その他事務(ワード、エクセル、メール)で使っています(もちろんYoutubeを見たりもしています)。

このメインマシンですが、動画編集用ということもあり、ストレージが

M.2 SSD(NVME)512GB×1、2TB×1

SATA SSD 4TB×1

SATA HDD 6TB×2、8TB×1、14TB×2

と数が8本、総容量54.5TBとこれまた何とも言えない構成となっています。動画編集をやる前は、512GBと1TBのM.2 SSD 2本、総容量 1.5TBだったので、如何に動画編集がディスク容量を使うかわかります。

さて、このディスクをどう使っているかになりますが、以下のように使っています。

Cドライブ M.2 SSD 512GB: OS用 → Usersフォルダのみファイル履歴にバックアップ

Dドライブ M.2 SSD 2TB データ用:その他データ、与太話動画保存用

→ ファイル履歴でバックアップ、動画はアーカイブにバックアップ

Eドライブ SATA SSD 4TB 動画・画像用:ねこ画像動画、旅行画像動画保存用→アーカイブにバックアップ

Gドライブ SATA HDD 8TB 動画・画像一時保管:分類編集前の動画を保存用→ファイル履歴でバックアップ

Bドライブ SATA HDD 6TB×2 ファイル履歴保存用:ストライプを構成

Aドライブ SATA HDD 14TB×2 アーカイブ用:ミラーを構成

となっています。例えばCドライブのM.2SSDが壊れた場合は、ディスク交換後OSのインストール&Usersフォルダをファイル履歴からレストアします。

Dドライブの故障は、ディスク交換後、ファイル履歴・アーカイブからレストアします。

Eドライブの故障は、ディスク交換後、アーカイブからレストアします。

Gドライブの故障は、ディスク交換後、ファイル履歴からレストアします。

Bドライブの故障は、ディスク交換後、ストライプを再構成し、ファイル履歴を再構成します。

Aドライブの故障は、1本のディスクが壊れた場合は壊れたディスクを交換後、ミラーを再構成します。2本のディスクが壊れることは想定外になりますが、D,Eから手動で復旧となります。

このように、ディスク1本の故障の場合は安全に復旧させることができます。この構成になってほぼ3年になりますが、今までAドライブの故障が1件、Dドライブの故障が1件発生しましたが、それぞれ上記のように対応しています。

ちなみに、データ用のドライブがD,E,Gと多いので何とかまとめようと記憶域の管理を試してみましたが、上記のように故障したときの復旧の手順があまり見えないのでやめました。

あとドライブに分かれている利点になりますが、例えばですが、Dドライブが壊れて復旧中でも、猫動画や旅行関係の画像整理はできるので、用途別にキレイに分けられている限りは部分的でも業務を続けることができます。もっとも当の本人の頭がついて行けてないのですが・・・。

アーカイブへのバックアップは基本的にXCOPYを使ったファイルコピーになっています。これによりアーカイブに関しては文字通り「全ての動画、画像の保管場所ーアーカイブ―」となっています。マシンを引っ越ししたりする場合にファイル履歴等を使うより使い勝手があがります。また、将来的にアーカイブだけファイルサーバーに移すこともできます。

ちょっとしたプログラミングやその他ワードやエクセルのデータ、メモ書き等の場合、ファイル履歴を使うと簡易バージョン管理になるのでそれはそれで便利です。もちろん本格的なプログラミングの場合はバージョン管理ツールを使うのですが、テスト的にちょっと書くプログラムに対していちいちリポジトリを作成して・・・とかは今のところしていません(次への課題ですかね)。

とまぁ、以上、ここ3年で一定の完成をみた動画編集用のディスク構成になります。

5950Xの次は、5960Xか6950Xか?

正月もすっかり明けてしまい、確定申告の時期を迎えてバタバタしています。何気に、サーバーを昨年の年末にWindows 2019に移行し2012は実稼働2年と短命で終わりました。

使っている機能は大きく変わることもなく新機能についてもあまり興味がないので、移行自体もレポートを書くほどではなかったので記事にするのを忘れてしまいました。

ちなみにWindows 11ですが、出だしでRYZENに不具合が出ていて様子見していましてどうしようか悩んでいる今日この頃です。

コロナが長期化していますが、最近PCパーツの断捨離をはじめました、ここで紹介しましたネットブックも出品しています。

で、すっかり綺麗になりつつあり、奥さんも喜んでいるところで終わらせればよいのですが、なんとCPUを”落札”してしまいました。

Haswell-EのCPU、Core i7-5960X

になります。

なぜこのCPUを落札したかですが、昨年あたりにV-Tune(インテル プロファイラ)を無料で使えるようになっていること知り、さっそく試してみたのですが、

Core i7-980XではCPUが古すぎて対応していなく、ノートPC(Haswell)だと動作したので、思わず手を出した次第です。

Core i7-5960Xですが、発売当時は10万円程度だったので、それが数千円程度で手に入るのは時代の流れを感じさせます。

マザーボードについては価格差があるのでトータルでは1万円程高くなるようですが、Core i7 980Xもオークションで8000円程度で売れるので、CPUについては、ほぼ価格差なしで980Xから5960Xに交換できます。

1円からのジャンクということで『ダメもとで』ということで1300円で落札しました。

『CPUの次はマザーボード』ということでX99のマザーボードを落札し、『i7-5960xが動かなかったら』ということで予備のCPU(5930K)を落札し・・・

等々、結局、

マザーボード:3枚

CPU:7個

CPUクーラー:2個

を約5万円で落札しました。で、テストを行い、結局動くのが

マザーボード:2枚

CPU:3個(Core i7-5960X 2個、Core i7-5930K)

CPUクーラー:2個

で、Core i7-5960Xが動く環境、2セット+αを5万円で仕入れたことになります。

高いのか安いのか微妙ですが、外れのCPUとマザーボードはジャンクとして出品しますのでいくらか(多分、CPUは100円、マザーボードは1000円ぐらいか?)回収できそうです(追記:なんやかんやでCPUが1500円、マザーボードは5000円で売れた。稼働品のCore i7-5960Xを5000円で売ったので11000円程回収した)。

Core i7-5960Xですが発売が2014年で8コアのCPUになります。ベースクロックは3GHzでターボブーストで3.5GHzまで回ります。

タスクマネージャでも時折、3.5GHzとレポートしており、このあたりのCPUはターボブーストがきちんと動くようです。

Core i7-980Xは、一応ターボブーストが搭載されているが、上り幅が低いこともあり、ターボブーストを意識していなかった。

もっともRYZEN9 5950xもターボブーストが効いていおり、ベース3.4GHzですが、ちょっと負荷をかけると4GHzまで行きます(コア数によるが)。

CPUウォッチャーの私としては発表当時のニュースやベンチマークも記憶に残っており、プラットホームがSocket 2011-V3で『そろそろ買おうか』と考えていたCPUになります。

その後、様子見をしている間にRYZENの噂を聞きつけてそちらに移ったのですが、そのCPUを手に入れることになるとは感慨深くなります。

Socket 2011-V3ですが、Haswell-EとBroadwell-Eに対応しており、コンシューマー向けCPUでは初の10コアCPUである、Core i7-6950Xが動作します。

こちらはオークションで落札してもよかったのですが、あまり値段が変わらなかったので中古でPCショップで買いました。税込み3万円程になりますが、発売当時が20万円したことを考えるとこちらも時代の流れを感じさせるものがあります。

というわけで5950Xの次は、5960Xと6950Xになり型番はあがりましたが時代に逆行しています。

ちょうどいいタイミングでこんな記事を読みました。6950xを購入してテンションが上がっているところで若干興ざめしてしまいました・・・。

古きプロセッサを温ねて新しきプロセッサを知る

T1028のハードディスクを交換してみた

先日、液晶パネルを交換してみたT1028ですが、今度はハードディスクをSSDに置き換えてみました。新規にSSDを購入しようかとも思ったのですが、T1028のスペックを確認しますとチップセットが945系のモバイル用ということで、どうやらシリアルATAの初期版のようで、転送速度が頭打ちする可能性があるので、メインマシンで使っていた X25-M にしました。

メインマシンには前から使っていたG-MONSTERを使うようにしました。なぜ、G-MONSTERをT1028で使わないのかですが、G-MONSTERはプチフリで有名な初期のSSDでこれでT1028は厳しいということでややこしい入れ替えとなりました。

作業は、

1.メインマシンのSSDの交換

2.T1028のハードディスク→SSD

でした。

Windows 7ですが、OSでハードディスクの交換に対応しており、バックアップメニューから、『システムイメージの作成』、『システム修復ディスクの作成』を行い、ディスクの交換後、システム修復ディスクから起動し、作成したシステムイメージを使って新しいSSDにシステムを復元すればOKです。

もっとも、G-MONSTERはプチフリがするということで2台でRAID(ストライプ)で使ってたので今回もそうしようと、RAIDを組みました関係で、ICH10のATAモードが、旧システムはAHCIで、新システムがRAIDになり、普通では起動しなくなります。

マイクロソフトさんも、そこらへんは解っておられるようで、このページからドライバが入手できますので、システムイメージの作成前にドライバをインストールしておきます。

これで、メインマシンの換装はおわりましたので、同じことを行えばT1028は晴れてSSDに換装となるかと思います。

T1028側ですが今回は、フリーのバックアップツールの、EaseUs Todo Backupを使ってみました。これはT1028に載っているリカバリエリアを含めてコピーを行う為ですが、コピーした後に判りましたが、リカバリ領域を含めて正しくコピーを行うには、このページによると同一のディスクである必要があるらしい。実際に私の場合も起動時に、no_xpr というエラーが出て起動しなくなりました。

リカバリ領域をあきらめるなら、このまま、

回復コンソール(あらかじめT1028で修復ディスクを作成しそこから起動する)を起動し、このページにあるように

bootrec /fixboot

bootrec /fixmbr

とすると今度は、起動時に『BOOTMGR is missing 』というメッセージが出るようになるので今度は、このページのとおりに、

bcdboot c:\windows

とすると無事に起動するようになります。

ややこしいですが、次回の換装時はT1028でも、システムイメージの作成&修復で試してみます。

実際にどのくらいパフォーマンスが上がったかですが、以下のようになりました。

■換装前(購入直後のベンチマーク)

★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★

M/B Name

Processor 1662.68MHz[GenuineIntel family 6 model C step 2]

Processor 1662.72MHz[GenuineIntel family 6 model C step 2]

VideoCard RDPDD Chained DD

Resolution 1024x600 (16Bit color)

Memory 2086,872 KByte

OS Windows NT 6.1 (Build: 7600)

ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw

40526 89909 63345 49731 50124 88444 12

Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive

3908 3744 2052 284 71259 70572 13047 25937 C:\100MB

■換装後(液晶・SSD換装後のベンチマーク)

★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★

M/B Name

Processor 1662.68MHz[GenuineIntel family 6 model C step 2]

Processor 1662.68MHz[GenuineIntel family 6 model C step 2]

VideoCard RDPDD Chained DD

Resolution 1366x768 (16Bit color)

Memory 2086,872 KByte

OS Windows NT 6.1 (Build: 7601) Service Pack 1

ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw

60509 82944 60433 49981 50396 88820 13

Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive

24200 24563 2075 168 126108 79012 85191 38597 C:\100MB

なぜかグラフィック系のRectangleとTextのスコアが換装後の方が伸びているが、これはグラフィックドライバの設定が影響しています。

ディスクは、Read、Write、RRead、RWriteの項目になりますが、Readは、X25-Mの性能からいうとチップセットの転送速度の影響で頭打ちになっているようです。また、Writeはあまり性能が上がっていませんが、これはX25-M のもともとの性能になります。この辺りは最近の安いSSDの方がトータル性能が上がるような気がしますので、更に限界に挑戦すべくお金とヒマがあればロマンを求めたいところです。

RRead(ランダムリード)の伸びが大きく、確かに起動時間の体感速度も速くなっています。

SSDに換装したので消費電力の面でも有利かと思いますが、休止を行うと全メモリをSSDに吐き出すので、寿命の面からいうとなるべく休止は使わないように(ふたを閉じたときはスリープにするように)しています。

この辺りはしばらく様子みということで。

ちなみに、この一連の作業(計、6時間)をみていたヨメはあきれ返ったようでなにも言いませんでした。